Malaria – Ein Überblick und wie Resistenzen mit cleverer Chemie überwunden werden können

Malariaerreger entwickeln immer mehr Resistenzen gegen die verfügbaren Medikamente. Einem Forschungsteam aus Deutschland und Brasilien ist es jedoch gelungen, den bislang viel eingesetzten Wirkstoff Artemisinin weiterzuentwickeln, und so Resistenzen zu umgehen.

Auch wenn Malaria von Deutschland aus weit weg erscheint, ist diese von Mücken übertragene Infektionskrankheit mit 608.000 Todesfällen allein im Jahr 2022 eine ernste Herausforderung für die globale Gesundheit.(1) Vor allem für Kinder ist Malaria sehr bedrohlich, die Erkrankung ist bei ihnen eine der Haupttodesursachen. Jeder zehnte Kindstod wird durch sie verursacht(2) . Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist Afrika besonders schwer betroffen: dort werden fast 95% aller tödlichen Verläufe verzeichnet.

Symptome und Krankheitsverlauf von Malaria

Malaria wird von einzelligen Parasiten der Gattung Plasmodium hervorgerufen und über den Stich der weiblichen Anophelesmücke von Mensch zu Mensch übertragen. Am wichtigsten ist dabei der Malariaerreger Plasmodium falciparum (Auslöser der Malaria tropica). Zudem existieren noch, P. ovale, und P. vivax (beide sind Erreger der Malaria tertiana), sowie P. malariae (Malaria quartana) und in Südostasien P. knowlesi.(3)

Nach dem Stich gelangen die Erreger über die Blutbahn zur Leber und nisten sich dort in den Leberzellen ein, wo sie sich ein bis zwei Wochen lang vermehren, um anschließend wieder in die Blutbahn überzugehen, wo sie rote Blutkörperchen befallen. Dann beginnen meist die ersten Krankheitsanzeichen einer Malaria zunächst mit unspezifischen und grippeähnlichen Symptomen wie Husten, Schnupfen, Ausschlag und Durchfall. Darauf folgen dann Fieberschübe, Schweißausbrüche und Schüttelfrost. Fieberschübe treten auf, wenn die Parasiten massenhaft aus den roten Blutkörperchen in den Blutkreislauf strömen. Dabei kann es im Verlauf auch zu schweren Komplikationen wie Nierenversagen oder Kreislaufkollaps kommen. Erste Anzeichen, Symptome und Dauer können je nach Malariaart und individueller Reaktion des Körpers variieren.

Diagnose: Wie wird Malaria festgestellt?

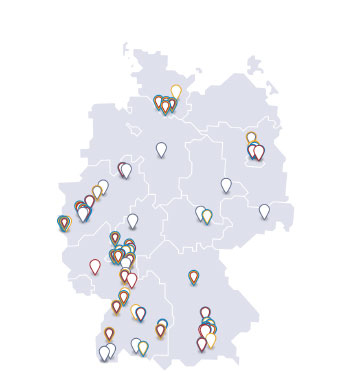

Malaria wird durch Blutuntersuchungen in spezialisierten Laboren diagnostiziert, indem in einem Blutausstrich unter dem Mikroskop das Vorhandensein von Malaria-Parasiten geprüft wird. Bei Bedarf kann eine Blutprobe vor der Untersuchung auf einem Objektträger angereichert werden (sogenannter „Dicker Tropfen“). Schnelltests auf Malaria können ebenfalls verwendet werden, liefern aber manchmal falsch negative Ergebnisse. Zusätzlich wird eine gründliche körperliche Untersuchung inkl. Fieber, Blutdruck, EKG und ähnliches durchgeführt, um die Schwere der Malaria-Erkrankung abzuschätzen. Es besteht zudem eine Meldepflicht für Malaria, was bedeutet, dass das Labor, das den Malaria-Erreger nachweist, die Erkrankung namentlich an das entsprechende Gesundheitsamt melden muss.(4)

Ist die Krankheit heilbar?

Auch wenn Malaria unbehandelt gerade für Kinder und ältere Menschen sehr gefährlich ist und in vielen Fällen tödlich endet, zählt Malaria grundsätzlich zu den heilbaren Krankheiten.(5) Bei einer rechtzeitigen Diagnose und Behandlung können die meisten Malariainfektionen innerhalb von ein bis zwei Wochen ohne Folgeschäden geheilt werden. Die Behandlung sollte laut RKI meist stationär erfolgen und umfasst normalerweise die Einnahme von Anti-Malaria-Medikamenten über einen bestimmten Zeitraum. In schweren Fällen kann auch eine intensivmedizinische Therapie notwendig werden. In solchen Fällen dauert die Heilung meist länger, und der Genesungsprozess kann von mehreren Wochen bis hin zu Monaten reichen.

Therapie von Malaria

Je nach Malaria-Art kommen verschiedene Wirkstoffe zur Behandlung der Parasiten-Infektion zum Einsatz. Die wichtigsten sind bis heute das in den 1970er Jahren isolierte Artemisinin und dessen Molekülvarianten Artemether und Dihydroartemisinin. Die chinesische Wissenschaftlerin Tu Youyou wurde 2015 für die Entdeckung von Artemisinin mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet. Für die Therapie werden immer zwei Wirkstoffe kombiniert, meist Artemisinin oder ein verwandtes Molekül mit einem Wirkstoff einer anderen Klasse, z.B. Piperaquin, Lumefantrin oder Proguanil. Doch auch bei Artemisinin und anderen Wirkstoffen schreitet die Resistenzbildung sehr schnell voran.(6)

Mit einem Click gegen multiresistente Malaria-Erreger

Genau hier setzen die Arbeiten zweier Forschungsteams von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und des Instituto Gonçalo Moniz in Brasilien an. Ihr Ziel: Artemisinin mit anderen Molekülen über „Click-Chemie“ zu verknüpfen und so Resistenzen zu umgehen. Die Forschenden wählten den Naturstoff Cumarin als Kupplungspartner, das nicht nur unter dem Mikroskop zum Leuchten gebracht werden kann (sogenannte Autofluoreszenz), sondern auch selbst Anti-Malaria-Eigenschaften aufweist. Die neu hergestellten Verbindungen lassen sich damit als Farbmarkierung nutzen, um Wirkmechanismen in lebenden Zellen zu beobachten.(7)

Darüber hinaus hatten die Artemisinin-Cumarin-Konjugate hohe Effektivität gegen multiresistente Malaria-Stämme in Zellkultur- und Tierversuchen. Abhängig davon, ob ein oder zwei Moleküle Artemisinin mit einem Cumarin-Molekül verknüpft wurden und mit welcher Technik dies geschah, konnten die verknüpften Moleküle die Malaria-Erreger schon bei einem Zehntel der Dosis abtöten, die sonst von Artemisinin allein erforderlich gewesen wäre. Wie die Forschenden herausfanden, hängt die Effektivität entscheidend davon ab, wie stabil die Konjugate gegen den Abbau in den Malaria-Parasiten sind.(8)

Was andere Forschungsgruppen und Unternehmen tun

Nachdem es Ende der 90er zu einem Abfall der Forschungsaktivitäten kam, wurden in den vergangenen beiden Dekaden wieder vermehrt Wirkstoffkandidaten entwickelt, von denen es mehrere bis in die Phase der klinischen Prüfung geschafft haben. Forschende Pharma-Firmen betreiben derzeit ca. 70 Projekte zu neuen Malaria-Medikamenten und -Impfstoffen, oft in Kooperation mit der Initiative Medicines for Malaria Ventures. Der Großteil davon befindet sich zwar noch im Laborstadium, aber 23 Medikamente werden bereits in klinischen Studien zur Behandlung von Malaria-Infizierten eingesetzt. Darunter sind auch die von der Medicines for Malaria Ventures geführten Projekte zu den Wirkstoffen SJ-557733 (zusammen mit Eisai), Cabamiquin (zusammen mit Merck KGaA), Cipargamin, Ganaplacid und INE-963 (alle zusammen mit Novartis).

Aber auch in Universitäten und Forschungsinstituten weltweit wird an neuen Malariamedikamenten geforscht. So gelang es 2023 einem Braunschweiger Team den Naturstoff Chlorotonil A durch chemische Modifikationen zu einem potenziellen Malariawirkstoff weiterzuentwickeln. Denn Chlorotonil A ist zwar im Laborversuch sehr potent gegen P. falciparum, aber seine schlechte Löslichkeit verhinderte bis jetzt eine klinische Nutzung.(9)

Jetzt sollen die neuen, auf Chlorotonil A basierenden Moleküle mit finanzieller Unterstützung des Bundesforschungsministeriums zunächst in Tierversuchen auf ihre Sicherheit untersucht und bei Verträglichkeit dann in klinischen Studien eingesetzt werden.(10)

Prophylaxe, Impfungen und Immunität

Sowohl für Menschen, die in Malaria-Risikogebieten reisen, als auch insbesondere für die Menschen, die in betroffenen Regionen leben, ist die Vorbeugung einer Ansteckung bzw. Erkrankung umso wichtiger. Neben Maßnahmen wie der Nutzung von Insektenschutzmitteln, Moskitonetzen u.a. spielt für die kurzfristige Prävention die Vorbeugung mit entsprechenden Medikamenten (Chemoprophylaxe) eine wichtige Rolle. Diese wird individuell von Reisemediziner:innen verordnet. Zwar kann die Chemoprophylaxe auch für eine großflächige Vorbeugung genutzt werden, allerdings ist hier auch aufgrund der Notwendigkeit einer regelmäßigen Einnahme das Kosten-Nutzen-Verhältnis ungünstig verglichen mit den erwähnten Präventivmaßnahmen, sowie den erst seit wenigen Jahren bereitstehenden Impfstoffen.(11)

Insbesondere der Schutz durch eine Impfung hat deshalb oberste Priorität bei Hilfsorganisationen wie der UNICEF. Der weltweit erste Malaria-Impfstoffes RTS,S, steht seit 2016 zur Verfügung, was einen Meilenstein in der Malaria-Forschung darstellte. Auch wenn die Impfung keinen absoluten Schutz bietet und aufgefrischt werden muss, konnte in Testregionen durch den Einsatz des Impfstoffes die Zahl der Malaria-bedingten Todesfälle bei Kindern um 30% reduziert werden. Ende 2023 sprach die auch eine Anwendungsempfehlung für einen zweiten Impfstoff mit dem Namen R21/Matrix-M aus.(12)

Weitere Impfstoffe befinden sich bereits in der klinischen Erprobung.

Zudem entwickeln Menschen in den tropischen Übertragungsgebieten eine Semi-Immunität: wenn sie sich mit dem Parasiten infizieren, sind bei ihnen die Symptome der Erkrankung sehr viel schwächer. Wenn sie jedoch wieder von einem Moskito gestochen werden, können sie zum Überträger werden – selbst, wenn sie Malariamedikamente einnehmen, und können so die Ausbreitung der Malaria befördern.

Literaturtipps

(1) https://www.who.int/health-topics/malaria

(2) https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2823%2900496-5

(3) https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Malaria.html

(4) https://register.awmf.org/assets/guidelines/042-001l_S1_Diagnostik-Therapie-Malaria_2021-08-verlaengert.pdf

(5) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria

(6) https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/medizinische-biotechnologie/forschung/malaria-resistenzen

(7) https://idw-online.de/de/news823457

(8) https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/sc/d3sc03661h

(9) https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2022/06/22/die-natur-optimieren-forscher-trimmen-naturstoff-chlorotonil-zum-antibiotikum

(10) https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/malaria-neue-medikamente-in-sicht-16310.php

(11) https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/prevention/preventive-chemotherapies

(12) https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/-/kampf-gegen-malaria-erste-malaria-impfstoffe-sind-da/330140