Forschung an der Praxisfront

Die klinische Forschung speziell in der Onkologie hat sich in den letzten Jahren immer stärker in die Praxen niedergelassener Spezialisten verlagert. Die Anforderungen an die Kooperation mit der Pharma-Industrie sind hoch. Die Studien sind – personell und finanziell – aufwendig.

Der Nutzen klinischer Studien besteht in Know-how-Transfer in die Praxis: BNHO-Chef Professor Stephan SchmitzDie Behandlung von Krebs ist eines der prominentesten Beispiele dafür, wie Innovationen primär in der Pharmakotherapie dazu beigetragen haben, dass Patienten heute zu einem großen Teil nicht mehr lange oder auch gar nicht hospitalisiert werden müssen. Mehr und mehr hat sich die Versorgung von krebskranken Patienten in die ambulante Medizin verlagert.

Der Nutzen klinischer Studien besteht in Know-how-Transfer in die Praxis: BNHO-Chef Professor Stephan SchmitzDie Behandlung von Krebs ist eines der prominentesten Beispiele dafür, wie Innovationen primär in der Pharmakotherapie dazu beigetragen haben, dass Patienten heute zu einem großen Teil nicht mehr lange oder auch gar nicht hospitalisiert werden müssen. Mehr und mehr hat sich die Versorgung von krebskranken Patienten in die ambulante Medizin verlagert.

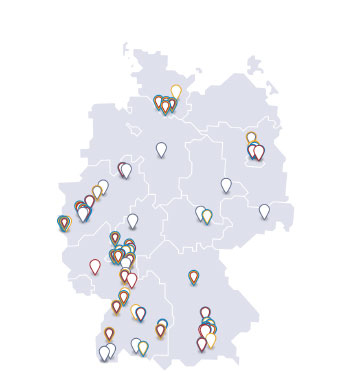

Bis zu 90 Prozent der Krebspatienten werden heute ambulant oder nur zeitweilig, etwa für operative Eingriffe, im Krankenhaus behandelt, so der Berufsverband der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen (BNHO). Die 734 als Vertragsärzte niedergelassenen Hämatologen und Onkologen sind inzwischen das Rückgrat der onkologischen Versorgung. Insgesamt sind 1364 dieser Spezialisten, die auch in Kliniken arbeiten, an der vertragsärztlichen Versorgung zur ambulanten Behandlung ihrer Patienten beteiligt.

Jeder Patient ein Studienkandidat

Diese, durch medizinischen Fortschritt induzierte Veränderung in der Versorgungsstruktur hat wiederum Rückwirkung auf die Organisation klinischer Forschung. Gewiss: Grundlagenforschung findet nach wie vor an den Universitätskliniken oder großen Forschungsinstituten wie dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg statt.

Aber große Teile der klinischen Forschung haben sich inzwischen in die Peripherie, in die Praxen der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen, verlagert. Sie sind zu gesuchten Partnern der forschenden Pharma-Unternehmen und der für sie arbeitenden Contract Research Organisationen (CRO) geworden. Ein erheblicher Teil der klinischen Studien, insbesondere in den Phasen II und III, findet inzwischen in der ambulanten

Medizin statt.

Ein wichtiger Grund, so Professor Dr. Stephan Schmitz, Vorsitzender des Berufsverbandes der Hämatologen und Onkologen: „Patienten muss man als Probanden für klinische Studien dort rekrutieren, wo sie sind – und das ist in den Praxen unserer niedergelassenen Kollegen.“

Zahlenmäßig werden hier die meisten Krebspatienten kontinuierlich behandelt und versorgt. Auf dieses große Potenzial an möglichen Studienteilnehmern ist die klinische Forschung aber dringend angewiesen, weil sich das Spektrum an Krebsarten und ihren Subtypen in den vergangenen Jahren immer weiter ausdifferenziert hat.

Schmitz: „Um für bestimmte Krebstypen überhaupt einen geeigneten Studienkandidaten zu finden, müssen mitunter 1000 oder mehr Patienten gescreent werden.“ Das hat eine

Reihe von Konsequenzen.

Zunächst einmal bedeutet das, dass jeder potenziell jeder Krebspatient die Chance hat, als Proband in eine klinische Studie aufgenommen zu werden.

Das wiederum setzt eine hohe medizinische, aber auch organisatorische Leistungsfähigkeit der Praxen voraus, die sich an klinischen Studien beteiligen. Eine dieser Voraussetzungen ist eine enge Kooperation der onkologischen Schwerpunktpraxen untereinander sowie mit den Krebszentren an Universitätskliniken und anderen Krankenhäusern der Maximalversorgung.

Spezielles Equipment nötig

Eine weitere Voraussetzung ist die Bereitschaft einer onkologischen Schwerpunktpraxis, erhebliche Mittel in die personelle und sächliche Ausstattung zu investieren und Kosten für die Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Infrastruktur zu finanzieren. Dazu zählen in einer mittelgroßen Schwerpunktpraxis:

- Beim Personal: Prüfärzte, die neben Diagnostik und Therapie für ihre Patienten auch Arbeitszeit aufwenden, die in ihrer Praxis stattfindenden klinischen Prüfungen zu betreuen; für die Administration werden Studienkoordinatoren sowie Dokumentare benötigt, wobei letztere auch Medizinstudenten sein können.

- An Sachausstattung werden benötigt: zwei Büros, sechs PC-Arbeitsplätze und ein Besprechungsraum.

Allein das Screening und die Auswahl als Studienteilnehmer geeigneter Patienten sind aufwendig: Neben der Feststellung des studienrelevanten Krebssubtyps etwa durch histologische Untersuchungen und Gendiagnostik spielt das Krankheitsstadium eine Rolle, besonders wichtig sind aber auch Komorbiditäten sowie weitere Ein- und Ausschlusskriterien. Ist am Ende einer vielstufigen Prüfkaskade ein Patient als geeignet befunden, so muss der Prüfarzt ein ausführliches Aufklärungsgespräch führen, an dessen Ende die Zustimmung (informes consent) oder Ablehnung des Patienten steht. Wobei es nicht möglich ist, dem Patienten zu versprechen, er erhalte im Rahmen der klinischen Prüfung die bestmögliche Therapie – denn welche das ist, wird sich erst nach der (randomisierten und verblindeten) klinischen Studie herausgestellt haben.

Allerdings – und dies ist ein klarer Vorteil – sind die Betreuung und Begleitdiagnostik für Studienteilnehmer in jedem Fall besonders intensiv. Die dafür anfallenden zusätzlichen Kosten werden vom Sponsor der Studie, also dem pharmazeutischen Unternehmen getragen.

Auch nach Einschluss eines Patienten in eine Studie fallen für die behandelnden Ärzte und ihre Teams zusätzliche Arbeiten an: erhöhte Anforderungen an die Dokumentation, die schließlich Bestandteil des Antrags auf Zulassung eines Arzneimittels ist, wöchentliche Team-Meetings, das wöchentliche SUSAR-Management, bei dem der Arzt verpflichtet ist, weltweit im Rahmen der Studie gemeldete Nebenwirkungen zur Kenntnis zu nehmen, bis hin zu regelmäßigen meist monatlichen Treffen mit den Mitarbeitern des pharmazeutischen Unternehmens oder der Contract Research-Organisation, die die Studie organisiert.

Die hohen Anforderungen an die Ärzte und ihre Mitarbeiter haben in der Gemeinschaftspraxis von Stefan Schmitz dazu geführt, dass die Forschung ein bedeutender Leistungsbestandteil geworden ist. Seit 1998 war Schmitz an insgesamt 95 verschiedenen Studien mit 435 Patienten beteiligt, wobei neben Zulassungsstudien auch Therapieoptimierungsstudien dabei waren.

Hinzu kommen 106 nichtinterventionelle Studien mit 1300 Patienten seit 2004. Und mehr als 4400 Patienten waren seit 1998 in Projekte der Versorgungsforschung eingeschlossen.

„Am Ende eines jeden Tages schlauer“

Eine solche Leistung bedarf der professionellen betriebswirtschaftlichen Steuerung – vor allem auch bei der Kostenkalkulation. Schmitz hat dafür Methoden entwickelt, die Kosten in Abhängigkeit von der Studienteilnehmerzahl und anderen wichtigen Parametern, die je nach Studie variieren können, zu berechnen. Sie belaufen sich auf 7500 bis 8500 Euro, können aber auch in manchen Fällen eine Größenordnung von 10 000 Euro deutlich überschreiten – je Proband. Bei fehlerhafter Kalkulation kann eine klinische Prüfung dann auch zum wirtschaftlichen Desaster für eine Praxis werden.

Den größten Nutzen für die Ärzte sieht Schmitz nicht in wirtschaftlichen Aspekten, sondern in der Tatsache, dass Ärzte Teil der wissenschaftlichen Community sind, mit ihr im engen Austausch stehen und sehr strukturiert lernen, neue Arzneimittel einzusetzen. Schmitz: „Wer bei klinischen Studien mitmacht, ist am Ende eines jeden Tages schlauer.“

Dieser Text entstand in Kooperation mit der ÄrzteZeitung.