VFA-Stellungnahme: Eckpunkte des Bundesgesundheitsministeriums zur Gesundheitsreform sind Stückwerk

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt hat am 6. Februar 2003 ihre "Eckpunkte zur Modernisierung des Gesundheitswesens" vorgestellt. Die Eckpunkte konzentrieren sich in erster Linie auf die Ausgabenseite und den Vertragsbereich des Gesundheitssystems und setzen damit die einseitige Kostendämpfungspolitik der vergangenen Jahre fort. Die Ministerin hat bei der Vorstellung des Papiers allerdings das Zugeständnis gemacht, ihre Reformpläne um Fragen der Novellierung des Leistungskatalogs und der Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), die in der Rürup-Kommission beraten werden, zu ergänzen. Einen umfassenden Gesetzentwurf will Ministerin Schmidt im Mai 2003 vorlegen.

Der VFA hält eine Verzahnung der jetzt vorgelegten Reformansätze der Ministerin mit dem von der Rürup-Kommission zu erarbeitenden Gesamtkonzept einer Modernisierung der Sozialsysteme für unverzichtbar. Ein Ausblenden der Finanzierungsseite und des Leistungsrechts würde dazu führen, dass die finanziellen Probleme der Krankenkassen in den kommenden Monaten weiter zunehmen. Spätestens im Sommer 2003 ist mit der nächsten Welle von Beitragssatzanhebungen zu rechnen. Keine der von der Ministerin bis dato angekündigten Maßnahmen trägt dazu bei, diese Probleme zu lösen.

Das deutsche Gesundheitswesen kann mit punktuellen Reformen, wie sie das Eckpunktepapier avisiert, nicht auf eine tragfähige Basis gestellt werden. Umfassende Strukturreformen im Gesundheitswesen dürfen weder unterlaufen noch auf die lange Bank geschoben werden: Es muss eine Reform aus einem Guss geben.

Zentralinstitut zur medizinischen Qualitätssicherung

Für die forschenden Arzneimittelhersteller bedeutet das Vorhaben der Ministerin, ein sog. "Institut zur Sicherung der Qualität in der Medizin" einzurichten und innovative Arzneimittel dort einer zentralen Kosten-Nutzen-Prüfung zu unterwerfen, eine besondere Gefahr. Der VFA wendet sich entschieden gegen die Einführung einer solchen standardisierten Arzneimittelbewertung ("Vierte Hürde"). Die Hersteller haben bereits im Rahmen eines aufwendigen Zulassungsverfahrens die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ihrer Produkte belegt. Ein zusätzlicher Erkenntnisgewinn ist folglich nicht zu erwarten. Mit dem Institut

würde vielmehr ein neuer, überflüssiger bürokratischer Apparat aufgebaut, um mit viel Aufwand die Vor- und Nachteile neuer Medikamente zu prüfen. Das hätte zur Folge, dass Patienten auch auf lebenswichtige neue Medikamente warten müssten, bis darüber entschieden ist, in welchem Maße die Präparate als erstattungsfähig angesehen werden.

Warnendes Beispiel können dabei die Erfahrungen sein, die in Großbritannien mit dem Institut NICE (National Institute of Clinical Excellence) gemacht worden sind - eine Einrichtung, die von Befürwortern einer Vierten Hürde gerne als Vorbild für das geplante deutsche Qualitätsinstitut genannt wird. Die Erfahrungen mit NICE, das seit Herbst 1999 eine Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln für den staatlichen Gesundheitsdienst (National Health Service) durchführt, sind für die britische Regierung sehr ernüchternd. Das aufwendige Bewertungsprozedere von NICE verzögert die Verordnung innovativer Arzneimittel in Großbritannien deutlich. Ein Jahr und länger mussten die Patienten dort auf den Zugang zu Innovationen warten - z. B. bei einem neuen Medikament gegen Lymphdrüsenkrebs 15 Monate, bei einem neuen Brustkrebspräparat 15 Monate, bei einem Mittel gegen Multiple Sklerose 30 Monate, bei einem Medikament gegen Schizophrenie 14 Monate, bei einem Alzheimerpräparat 12 Monate und bei einem Arzneimittel gegen Erblindung 16 Monate. Solche negativen Folgen einer zusätzlichen Arzneimittelbewertung für die Patienten werden gegenwärtig in Großbritannien unter dem Stichwort "NICE blight" (= durch NICE verursachte Verschlechterung) heftig diskutiert. Den Fehler der Briten darf die Bundesregierung auf keinen Fall wiederholen.

Ausdehnung der strukturierten Behandlungsprogramme

Eine weitere Aufgabe des neuen Zentralinstituts soll die Entwicklung einheitlicher Behandlungsleitlinien für Disease-Management-Programme sein. Gleichzeitig wird die Ausdehnung der Disease-Management-Programme auf weitere Krankheitsbilder im Eckpunktepapier als laufende, flankierende Maßnahme genannt. Die Bundesregierung will offensichtlich den im Sommer 2002 mit der Rechtsverordnung für Chroniker-Programme eingeschlagenen Weg zur Schmalspurmedizin fortsetzen. Es ist zu befürchten, dass - neben Diabetes mellitus Typ II und Brustkrebs - für weitere Indikationen medizinische Schmalspurkonzepte vorgegeben werden, die sich nicht an internationalen Qualitätsstandards orientieren und GKV-Patienten therapeutische Chancen und moderne Behandlungsmethoden vorenthalten. Der VFA fordert daher, dass bei der Entwicklung bzw. Adaption von Behandlungsleitlinien für deutsche Disease-Management-Programme die medizinischen Fachgesellschaften maßgeblich eingebunden sind. Die Leitlinieninhalte müssen zudem permanent an den Stand der Wissenschaft angepasst werden. Innovationen sind dabei ohne Verzögerung zu berücksichtigen.

Liberalisierung im Arzneimittelbereich

Die spezifischen Vorschläge der Ministerin zur Arzneimittelversorgung bedeuten keine "Liberalisierung der Arzneimittelversorgung", wie in der Koalitionsvereinbarung genannt, sondern erschöpfen sich in einer Liberalisierung der Arzneimitteldistribution. Markt und Wettbewerb sind aber nicht auf die Arzneimitteldistribution zu fokussieren, sondern generell für den Arzneimittelsektor und im Gesundheitssystem umzusetzen.

- Eine Drehung der Arzneimittelpreisverordnung ist angezeigt, indem die Zuschläge von Großhandel und Apotheken im niedrigpreisigen Bereich angehoben und die Margen im höherpreisigen Bereich gesenkt werden. Die mögliche Herausnahme von rezeptfreien Arzneimitteln aus der Arzneimittelpreisverordnung könnte auf Apothekenebene Preiswettbewerb und Preissenkungen auslösen, die im Bereich der Selbstmedikation unmittelbar den Patienten zugute kommen. Aus Sicht des VFA sollten Arzneimittel gegen geringfügige Gesundheitsstörungen konsequent aus der Erstattung ausgegrenzt werden. Zudem sollte geprüft werden, ob darüber hinaus rezeptfreie Präparate nicht tendenziell aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen entfallen können.

- Die geplante Aufhebung des Mehrbesitzverbots bei Apotheken wird voraussichtlich zu betriebswirtschaftlich effizienteren Zusammenschlüssen führen. Das könnte eine begrenzte Entwicklung sein, u. U. aber auch eine Durchgangsstation zu einer Aufhebung des Fremdbesitzverbots und einer Zulassung von Apothekenketten. Dann würde die Nachfragemacht auf Apothekenseite deutlich steigen. Daher muss das Kartellrecht entschieden angewendet werden, um eine wettbewerbsschädliche Machtkonzentration bei möglichen Apothekenketten zu verhindern. Darüber hinaus muss eine wohnortnahe Versorgung der Patienten sichergestellt werden.Neuregelung der Zuzahlung

- Bei einer Zulassung des Versandhandels als neuem Distributionsweg muss ebenfalls sichergestellt werden, dass die Arzneimittelsicherheit und die Versorgungssicherheit gewährleistet sind und es zu keinen Wettbewerbsverzerrungen kommt.

Die Angaben im Eckpunktepapier zur Neuregelung der Zuzahlungen sind ausgesprochen nebulös. Offenbar ist daran gedacht, die heutige Staffelung der Zuzahlungen für Arzneimittel nach Packungsgrößen durch eine prozentuale Selbstbeteiligung der Patienten zu ersetzen. Ferner sollen Patienten, die an einem Disease-Management-Programm teilnehmen oder sich in ein Hausarztmodell einschreiben, in den Genuss einer Zuzahlungsbefreiung oder -reduktion (im Arzneimittelbereich oder ggf. auch in anderen Leistungsbereichen) kommen. Dieses neue Anreizsystem soll, wie es aussieht, die bestehende Härtefallregelung ersetzen.

Aus Sicht des VFA sollte an einer packungsgrößenabhängigen Zuzahlung und einer Härtefallklausel derzeit festgehalten werden, um vor allem chronisch oder schwer Kranke, die fortwährend Arzneimittel einnehmen müssen und auf große Packungen angewiesen sind, nicht übermäßig zu belasten. Die aktuelle Abstufung in Eurobeträgen entspricht aber nicht der tatsächlichen Mengenrelation der Packungsgrößen; sie müsste stärker gespreizt werden. Perspektivisch sollten Selbstbehaltregelungen allerdings in den Entscheidungsbereich des Versicherten verlagert werden. Der Einzelne sollte über das Ob und Wie seines Versicherungsschutzes selbst entscheiden können (s. u.); ein Entscheidungsparameter dabei wäre der Selbstbehalt.

Positivliste

Die Positivliste, die im Eckpunktepapier ebenfalls erwähnt wird, ist ein entbehrliches neues Regulierungsinstrument für den Arzneimittelbereicht. Eine verbesserte Strukturqualität in der Arzneimittelversorgung kann nach Auffassung des VFA durch die bereits bestehenden Instrumente, die die Zulassung und die Erstattungsfähigkeit regeln, gesichert werden. Hier ist vor allem an die Negativliste und die schon bestehenden Möglichkeiten, Arzneimittel gegen geringfügige Gesundheitsstörungen aus dem GKV-Leistungskatalog herauszunehmen, zu denken. Wichtig ist ferner, dass die Positivliste nicht zu einem Kostendämpfungsinstrument umfunktioniert und der Zugang der Patienten zu innovativen Arzneimitteln behindert wird.

Arzneimittelsicherheit

Für die forschenden Arzneimittelhersteller hat die Arzneimittelsicherheit seit jeher in allen Phasen der Entwicklung eines Arzneimittels sowie nach dessen Zulassung einen sehr hohen Stellenwert. Bereits heute existieren auf nationaler und europäischer Ebene hohe Sicherheitsstandards, deren weitere Optimierung ein kontinuierlicher Prozess ist. Der VFA setzt sich in diesem Zusammenhang nachdrücklich für eine weitere Verbesserung der Arzneimittelsicherheit ein. Wichtig Ansätze dabei sind:- eine Fortbildungsinitiative "Arzneimittelsicherheit" in Zusammenarbeit mit universi-tären Einrichtungen zur Sensibilisierung von Ärzten und Apothekern für Arzneimit-telrisiken;

- die Etablierung europäisch einheitlicher Standards zur Bewertung von Arzneimittel-risiken und der zügige Aufbau einer gemeinsamen europäischen Pharmakovigilanzdatenbank, in der Nebenwirkungsmeldungen zentral erfasst werden und die Basis für eine schnelle und sensible Erkennung seltener Risikosignale bilden;Stärkung der Patientensouveränität und -rechte

- die Einrichtung einer europaweiten pharmakoepidemiologischen Datenbank, um im Interesse der Verfügbarkeit der bestmöglichen Therapiealternativen die Bewertung von Risikosignalen wissenschaftlich bestätigen oder zuverlässig ausschliessen zu können.

Das Bundesgesundheitsministerium betont vor allem die Verbraucherfreundlichkeit seiner Reformvorschläge. Der Patient solle eine stärkere Stellung erhalten, heißt es, und an gesundheitlichen Entscheidungsprozessen, z. B. über einen Patientenbeauftragten, beteiligt werden. Diese neue Grundorientierung der Gesundheitspolitik ist richtig - und auch über die Parteigrenzen hinweg relativ unstrittig. Enttäuschend ist jedoch, wie die neue Maxime "Patienten als Partner" im Eckpunktepapier ausgefüllt wird:- Es ist nur von begrenzten politischen Beteiligungsrechten ausgewählter Patientenvertreter die Rede, z. B. von dem - schon erwähnten - Patientenbeauftragten auf Bundesebene oder von Informations- und Anhörungsrechten von Patientenorganisationen bei den Bundesausschüssen.Fortbildungspflicht für Ärzte

- Hingegen sollen Patienten weiterhin keine Herstellerinformationen über Arzneimittel zugänglich sein. Aus Sicht des VFA wären "first hand"-Auskünfte der Hersteller zu Produkten (z. B. auf der deutschen Homepage des Unternehmens) jedoch ein wichtiges Informationsangebot für Patienten. Der Hersteller kennt sein Produkt am besten und kann die besten Informationen hierzu geben; dass diese korrekt sein müssen und auch einer Kontrolle auf sachliche Richtigkeit standhalten müssen, versteht sich von selbst. Nur der informierte Patient kann nämlich seine Interessen gegenüber dem Arzt und Krankenversicherer artikulieren und einen aktiven Part im Versorgungsgeschehen übernehmen.

Des weitern wird im Eckpunktepapier eine Verpflichtung der Ärzte zur regelmäßigen Fortbildung genannt. Gegenüber der Presse hatte die Ministerin sogar von einem "Ärzte-TÜV" gesprochen. Es droht hier ein falscher Zungenschlag. Investitionen in Fortbildung und das Qualitätsmanagement in Arztpraxen sind zweifelsohne wichtig und sollten weiter ausgebaut werden. Dies ist Aufgabe der ärztlichen Selbstverwaltung. Staatliche Interventionen sind jedoch der falsche Weg. Sie führen in Richtung Staatsmedizin und nützen letztlich dem Patienten wenig.

Patientenquittung und Gesundheitskarte

Die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte gehört zu den zentralen Anliegen der Ministerin. Der VFA steht Initiativen und Projekten zum Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen aufgeschlossen gegenüber, sofern die Belange und Wünsche der Patienten dabei hinreichend berücksichtigt werden und alle Gesundheitsdienstleistungen einbezogen werden.

Die Einführung einer Patientenquittung wird die Transparenz im Versorgungsgeschehen nicht wirklich erhöhen, weil der Patient schwerlich erkennen und nachvollziehen kann, was er quittieren soll. Konsequenter wäre es, den GKV-Versicherten beispielsweise die Wahlmöglichkeit zwischen Sachleistung und Kostenerstattung einzuräumen, wie im VFA-Konzept vorgeschlagen. Dann hätten sie die Option, sich wirklich über die Kosten ihrer Arztbesuche bzw. der ärztlichen Behandlungsleistungen zu informieren.

Entscheidungsfreiheit für Versicherte / Hausarztmodelle

Die Vorschläge des Eckpunktepapiers bezüglich erweiterter Entscheidungsmöglichkeiten der Versicherten sind ebenfalls halbherzig. Es soll weiterhin an einer verbindlichen, einheitlichen Zwangsversicherung festgehalten werden. Lediglich Bonussysteme für die Teilnahme an Präventionsprogrammen oder die Einführung von Hausarztmodellen als Wahlangebote sollen zulässig sein. Diese Vorschläge gehen kaum über das geltende Recht hinaus und sind aus Sicht des VFA unzulänglich. In welcher Form durch Hausarztmodelle der Zugang zur fachärztlichen Versorgung eingeschränkt werden soll, ist bis dato vom Ministerium nicht spezifiziert worden.

Der VFA tritt dafür ein, allen Bürgern eine präferenzgerechte Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Die Versicherten sollen den Umfang und die Zusammensetzung ihres Krankenversicherungsschutzes grundsätzlich selbst bestimmen können. Das würde bedeuten: Die einen wählen ein Angebot mit einem speziellen Disease-Management-Programm, die anderen einen Tarif mit einer Innovationsgarantie. Wieder andere werden sich für ein kostengünstiges Versicherungspaket mit einer eingeschränkten Arzt- oder Medikamentenauswahl oder mit einem Präventionsbonus entscheiden. Mit solchen echten Entscheidungsmöglichkeiten könnte die Bundesregierung den unterschiedlichen Wünschen und Anforderungen der Bürger an das Gesundheitssystem und ihre Versorgung im Krankheitsfall Rechnung tragen.

Flexibilisierung des Vertragsrechts

Das Bundesgesundheitsministerium schlägt darüber hinaus eine teilweise Liberalisierung der Vertragsbeziehungen zwischen Krankenkassen und Leistungsanbietern vor. Dieses sehr begrenzte "Wettbewerbskonzept" läuft faktisch auf eine einseitige Stärkung der Krankenkassen hinaus.- Die bestehenden Monopolstrukturen sollen nur einseitig, nämlich auf der Anbieterseite, aufgebrochen werden (Auflockerung des Vertragsmonopols der Kassenärztlichen Vereinigungen). Den Krankenkassen soll demgegenüber weiterhin das Recht auf gemeinsames und einheitliches Handeln zugestanden werden. Die Kassenmonopole blieben damit erhalten.Der VFA fordert ausdrücklich ein Aufbrechen der Kassenmonopole, um einen wirksamen Wettbewerb zwischen Krankenversicherern und Leistungsanbietern zu ermöglichen. Nur ein echter Wettbewerb auf Seiten der Krankenversicherer und der Leistungsanbieter garantiert allen Patienten eine hochwertige Gesundheitsversorgung.

- Das Ministerium schlägt eine gemeinsame Ausübung des Sicherstellungsauftrags von Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen vor (wobei unklar ist, wie die konkrete rechtliche Konstruktion dabei aussehen soll). Kalkül scheint hier vor allem zu sein, die Krankenkassen weiterhin dem Geltungsbereich des deutschen Wettbewerbs- und Kartellrechts zu entziehen.

Schutz vor Missbrauch und Korruption im Gesundheitswesen

Neu ist schließlich, dass mit der Gesundheitsreform auch das Thema Korruption im Gesundheitswesen aufgegriffen werden soll. Denn bislang war vorgesehen, in einer vom Bundesgesundheitsministerium eingesetzten Gesprächsrunde unter Beteiligung auch der forschenden Arzneimittelhersteller zunächst den Handlungsbedarf und erst dann mögliche freiwillige - und soweit nicht ausreichend - gesetzgeberische Maßnahmen zu erörtern. Statt dieses angekündigte Verfahren konsequent mit den Beteiligten zu verfolgen, werden jetzt einseitig gesetzgeberische Schritte angekündigt. Dieses Vorgehen fördert nicht die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Unklar ist auch, ob mit der angekündigten Verschärfung der Sanktionen im Heilmittelwerbegesetz lediglich der Rahmen zur Bemessung der Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten oder auch neue materielle Werbeverbote beabsichtigt sind. Der VFA selbst hat durch den

Vorschlag für einen "Verhaltenskodex mit Schiedsstelle der pharmazeutischen Industrie für die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Ärzteschaft" gezeigt, dass er zu einem Beitrag für eine effektive Selbstregulierung bereit ist. Es fragt sich, ob dieses Angebot eines Selbstregulativs der Industrie politisch überhaupt noch erwünscht ist.

Fazit

Die Vorschläge von Ministerin Schmidt greifen zu kurz. Sie bringen keine wettbewerbliche Neuausrichtung der Gesundheitspolitik und übersehen die massiven Probleme auf der Einnahmenseite des Systems. Die Rürup-Kommission bietet gegenwärtig die Chance, die Finanzierungsgrundlagen aller sozialen Sicherungssystems zeitgleich auf den Prüfstand zu stellen und die sozialpolitischen Verschiebebahnhöfe zu beenden. Diese Chance muss genutzt werden. Ohne grundlegende Reformen ist das Gesundheitssystem überfordert und die Solidarität kann auf Dauer nicht gesichert werden.

12.02.03

UG

- die Etablierung europäisch einheitlicher Standards zur Bewertung von Arzneimittel-risiken und der zügige Aufbau einer gemeinsamen europäischen Pharmakovigilanzdatenbank, in der Nebenwirkungsmeldungen zentral erfasst werden und die Basis für eine schnelle und sensible Erkennung seltener Risikosignale bilden;

- Die geplante Aufhebung des Mehrbesitzverbots bei Apotheken wird voraussichtlich zu betriebswirtschaftlich effizienteren Zusammenschlüssen führen. Das könnte eine begrenzte Entwicklung sein, u. U. aber auch eine Durchgangsstation zu einer Aufhebung des Fremdbesitzverbots und einer Zulassung von Apothekenketten. Dann würde die Nachfragemacht auf Apothekenseite deutlich steigen. Daher muss das Kartellrecht entschieden angewendet werden, um eine wettbewerbsschädliche Machtkonzentration bei möglichen Apothekenketten zu verhindern. Darüber hinaus muss eine wohnortnahe Versorgung der Patienten sichergestellt werden.

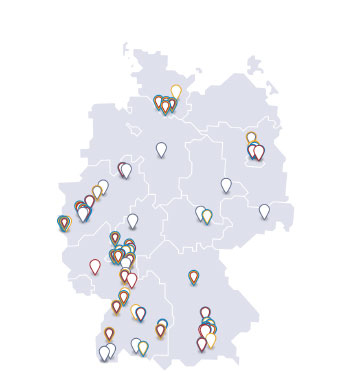

Unsere Mitglieder und ihre Standorte

Der vfa ist der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen in Deutschland. Er vertritt die Interessen von 46 weltweit führenden Herstellern und ihren rund 90 Tochter- und Schwesterfirmen in der Gesundheits-, Forschungs- und Wirtschaftspolitik. Die Mitglieder des vfa stehen für mehr als die Hälfte des deutschen Arzneimittelmarktes und beschäftigen in Deutschland rund 100.000 Mitarbeiter:innen. Rund 20.000 davon arbeiten in Forschung und Entwicklung.