Die Gesundheitsreform verstärkt die Unterversorgung mit modernen Arzneimitteln

Statement von:

Cornelia Yzer,

Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) e.V.

Sehr geehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

alle reden derzeit über Reformen der Sozialsysteme und das aus gutem Grund. Unsere sozialen Sicherungssysteme haben die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit erreicht oder sogar überschritten. Wir haben daher auch in diesem Kreis häufig über gangbare Wege zur Erneuerung, zur Absicherung von Qualität und Effizienz gesprochen. Für den VFA steht fest, dass nur ein sozialverträglich ausgestalteter Systemwechsel die Qualität der Versorgung dauerhaft sichern kann.

Doch das, was jetzt als Entwurf des Gesundheitssystemmodernisierungsgesetzes - kurz GMG - vorliegt, ist zwar auch der Weg in einen Systemwechsel, der allerdings in die falsche Richtung weist. Statt um Freiheit für den Patienten geht es um Standardisierung und Staatsmedizin, sprich: um ein staatliches Gesundheitswesen. Um die sich immer weiter nach oben drehende Beitragsspirale zu verlangsamen, wird nochmals die Regulierungsschraube gedreht.

Leistungen im System sollen zur Erzielung von Einsparungen verbilligt werden mit Instrumenten, die die Versorgungsqualität beeinträchtigen werden. Vor allem aber sollen Versicherte und Patienten sofort zu höheren Zwangsabgaben herangezogen werden und damit Geld in das System bringen. Der Entlastungseffekt bei den Beiträgen soll dagegen erst später - das Bundesgesundheitsministerium denkt an 2006 - eintreten. Kurz gesagt: Man erwartet von Ihnen und uns mehr Geld für weniger Qualität.

Gleichzeitig steht fest: Die notwendige umfassende Strukturreform des Gesundheitssystems soll vertagt werden. Mit dem kurzfristigen Stopfen von Finanzlöchern drückt sich die Gesundheitsministerin erneut vor der notwendigen langfristigen Sicherung der Finanzierungsgrundlagen der Gesetzlichen Krankenversicherung.

Das Gesundheitswesen wird stärker denn je staatlich reglementiert. Die medizinische Versorgung wird im gesamten GKV-Bereich in Richtung Standardisierung gedrängt.

Was an den Plänen der Ministerin jedoch komplett unverständlich ist, ist die Tatsache, dass sie sich im Zuge des GMG auf ein Experiment einlassen will, dass schon in Großbritannien gescheitert ist:

Schmidt ignoriert das warnende Beispiel aus UK

Vor vier Jahren startete in Großbritannien die Kosten-Nutzenbewertung von neuen Arzneimitteln. Eigens dafür eingerichtet wurde das "National Institute for Clinical Excellence", kurz "NICE".

Diese Abkürzung sollte sich allerdings binnen kurzer Zeit als irreführend herausstellen: Die Folgen von NICE sind alles andere als nett.

Denn für die Patienten, die dringend innovative Arzneimittel benötigen, hieß es in Großbritannien zunächst einmal warten:

- Auf ein neues Alzheimerpräparat 12 Monate.

- Auf ein innovatives Medikament gegen Schizophrenie 14 Monate.

- Auf Innovationen gegen Lymphdrüsenkrebs und Brustkrebs jeweils 15 Monate.

- Auf ein Medikament gegen Erblindung 16 und auf ein neues Mittel gegen Multiple Sklerose sogar 30 Monate.

Warten, warten, warten, während z.B. in Deutschland die Kassen-Patienten Zugang zu diesen Medikamenten haben.

Der Geschäftsführer der britischen MS Society umreißt die Folgen von NICE wie folgt: "Die wirkliche Tragödie ist, dass während der langen Wartezeit Patienten mit multipler Sklerose in ein aussichtsloses Krankheitsstadium kommen. Sie fallen mit zunehmender Behinderung aus der Kategorie der Patienten heraus, die noch mit Arzneimitteln behandelbar sind." (BBC-Interview)

Nach vier Jahren Erfahrung mit NICE steht auch fest: Neuer Erkenntnisgewinn mit Blick auf Qualität geht von NICE nicht aus. Denn nach der Warteschleife erhalten 90 Prozent aller neu zugelassenen Medikamente den Segen von NICE.

Deutschland darf die britischen Fehler nicht wiederholen

Wozu also das Ganze - diese Frage stellt sich nunmehr auch uns in Deutschland. Denn die Bundesregierung beruft sich bei ihren Reformplänen gern auf NICE. Für sie ist das britische Institut das Vorbild, an dem sich Deutschland orientieren soll. Wie in Großbritannien wird auch hier mit einem wohlklingenden Titel Schönfärberei betrieben: Was NICE auf der Insel, das soll in Deutschland das "Institut zur Sicherung der Qualität in der Medizin" sein.

Doch da sich diesen Titel sowieso niemand merken kann, waren Ministerin Schmidts PR-Strategen gleich mit einer Art "Stiftung Warentest" für Medizin zur Stelle - nach dem Motto: Dagegen kann ja nun wirklich niemand etwas haben. Doch hinter diesem Pseudo-Qualitätsinstitut verbirgt sich nichts anderes als ein Zentrum für Einheitsmedizin.

Die Bundesgesundheitsministerin will, dass der Nutzen für die überwiegende Zahl der Patienten ausschlaggebend für die Bewertung eines Präparates ist. Doch die Beurteilung eines Arzneimittels kann letztlich immer nur vom konkreten Behandlungsfall abhängen. Über den Nutzen eines Medikaments kann und darf deshalb nicht abstrakt-generell "am grünen Tisch" entschieden werden. Denn dazu ist nur der behandelnde Arzt, nicht jedoch ein zentralistisches, weit entferntes Gremium von Bürokraten in der Lage. Eine zentrale Arzneimittelbewertung bedeutet auf lange Sicht nichts anderes als pure und ungute Standardisierung in der medizinischen Versorgung. Die Menschen jedoch sind verschieden. Den "Standard-" oder "Norm-Patienten" gibt es nicht, und somit kann es auch keine Therapie-Blaupausen geben.

Sie selbst, meine Damen und Herren, wissen es am besten: Ein neues Präparat gegen Bluthochdruck oder zur Bekämpfung des Diabetes, das bereits vorhandene Behandlungsmöglichkeiten ergänzt, kann für den einen von Ihnen unwichtig sein, für andere jedoch eine unverzichtbare therapeutische Verbesserung darstellen. Das hängt davon ab, wie die Krankheit verläuft, welche Ko-Morbiditäten vorliegen, wie gut die jeweiligen Medikamente vom einzelnen Betroffenen vertragen werden. Wie sollen bei solchen Voraussetzungen generalisierende Aussagen zum therapeutischen Nutzen eines Arzneimittels getroffen werden?

Fazit: Eine zentrale Kosten-Nutzen-Bewertung würde eine differenzierte, auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Versorgung zumindest erschweren, wenn nicht gar verhindern. In den Zulassungsbehörden Europas überprüfen tagtäglich Hunderte von renommierten Wissenschaftlern neue Medikamente auf Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit. Das ist richtig und wichtig. Was soll das 25köpfige Gremium von Ministerin Schmidt jetzt besser machen, damit eine Zugangsverzögerung für den Patienten gerechtfertigt ist?

Eine Nutzenobjektivierung kündigt die Ministerin an. Mit Blick auf dieses Ziel sollte die Ministerin dann aber auch direkt erklären, wie viel sie für eine bestimmte therapeutische Wirkung zu zahlen bereit ist. Sind es zum Beispiel 50.000 Euro (30.000 Pfund) für ein gewonnenes Lebensjahr wie in England und darüber hinaus ist Schluss? Das mag die Ministerin so sehen. Es ist aber nicht mein und unser Bild vom deutschen Gesundheitswesen. Medizinischer Fortschritt kostet Geld, viel Geld. Ob es zu viel Geld für den einzelnen Patienten ist, sollte nicht durch einen Federstrich des Gesetzgebers entschieden werden.

Tag für Tag stellen sich die Forscher in unseren Unternehmen die Frage, ob es sich lohnt, ein im Ansatz Erfolg versprechendes Forschungsprojekt weiter voran zu treiben. Es geht um die Entscheidung darüber, ob Hunderte von Millionen Dollar über einen Zeitraum von 10 bis 12 Jahren vom Unternehmen eingesetzt werden sollen.

Machbar ist dies nur, wenn die Erwartung besteht, dass am Ende des Prozesses ein Produkt steht, das im Markt eine möglichst große Verbreitung findet und auch einen Preis erzielt, der es erlaubt, das eingesetzte Geld zurück zu verdienen.

Und hier sind wir, wie ich weiß, an einem besonders kritischen Punkt der öffentlichen Debatte angelangt. Denn im Kern bestreitet keiner, dass unsere Produkte gut sind und gebraucht werden. Die pharmazeutische Industrie soll vielmehr wegen ihrer Umsätze und Gewinne an den Pranger gestellt werden.

Einmal davon abgesehen, dass die Gewinne überwiegend im US-Markt und nicht in Deutschland erzielt werden, brauchen wir hohe Margen, um unsere risikoreiche Forschung finanzieren zu können. Im Wettbewerb an den internationalen Kapitalmärkten bekommen wir für solche Risiken kein Geld, wenn wir nicht zugleich gute Renditen in Aussicht stellen können. Ist das nicht mehr möglich, ist es auch um den medizinischen Fortschritt schlecht bestellt.

Durch zentrale Bewertungseinrichtungen wird Pharmaforschung weiter verteuert. Als Zeitfresser verkürzen solche Institute unsere Patentlaufzeit - also die Zeitspanne, in der wir die eingesetzten Forschungs-gelder zurückverdienen können. Rein ökonomisch betrachtet müssten Arzneimittel damit noch teurer werden. Wir alle aber wissen, dass die Weitergabe der Zusatzkosten über den Preis nicht möglich ist. Die Konsequenz wird vielmehr sein, dass Forschung nicht mehr in diesem Umfang stattfinden kann, wie bisher. Darüber müssen sich die politisch Verantwortlichen im Klaren sein.

Zur schönen Fassade des Zentrums gehört neben dem Titel auch die Ankündigung, dass es staatsfern sei und dass Patientenvertreter über ein Kuratorium mit einbezogen würden. Die Wahrheit jedoch ist:

Von der angekündigten staatsfernen Einrichtung kann keine Rede sein. Während das Ministerium ein Auftragsrecht mit vorrangiger Bearbeitungspflicht an das Zentrum hat, ist es dem Kuratorium - bestehend aus 49 Mitgliedern, davon 3 klassischen Patientenvertretern - lediglich erlaubt, "dem Zentrum Vorschläge für die Arbeiten … (zu)unterbreiten." Eine, wie ich meine, durchschaubare Umarmungsstrategie des Ministeriums.

Budget durch die Hintertür: Ausgabenvolumina für Ärzte

Doch die Vierte Hürde ist leider nicht die einzige Innovationsbremse, die Ministerin Schmidt geplant hat. Das GMG ist gespickt damit.

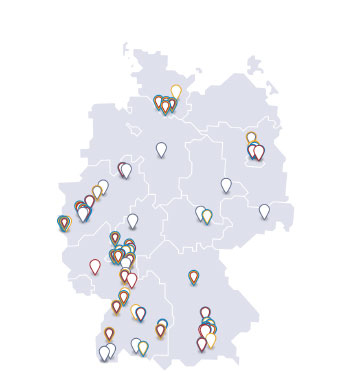

Viele von Ihnen werden sich noch an unseren Patienten-Round-Table im Sommer 2000 erinnern. Damals stellten wir unseren Unterversorgungsreport vor, in dem wir für 13 Indikationsgebiete Defizite in der Versorgung mit innovativen Arzneimitteln unwidersprochen belegen konnten. Als einen Grund für die erschreckende Unterversorgung konnte damals das Budget ausgemacht werden, das dann im folgenden Jahr wegen erwiesener Untauglichkeit endlich abgeschafft wurde.

Gleichzeitig wurden die Ärzte vom Kollektivregress befreit, der wie ein Damoklesschwert über ihnen geschwebt hatte. Für rund zwei Jahre hatten wir zumindest in diesem Punkt das gute Gefühl, dass die Politik in der Lage ist, aus ihren Fehlern zu lernen.

Doch wieder einmal wurden wir eines Schlechteren belehrt: Überschreitet ein Arzt vereinbarte Ausgabenvolumina, so muss dies künftig "ausgeglichen" werden, wie es im GMG-Entwurf heißt. Im Klartext: Die Regierung führt still und heimlich das Arzneimittelbudget durch die Hintertür wieder ein.

Nun steht also zu befürchten, was wir zu überwunden geglaubt hatten: Ärzte werden wieder unter ungeheuerem Budgetdruck stehen und in ihrer Therapiefreiheit massiv eingeschränkt sein. Die Unterversorgung - die ohnedies noch lange nicht komplett abgebaut war - wird wieder zunehmen. Die Zwei-Klassen-Medizin wird sich immer weiter etablieren.

Auch die vorgesehenen Bonuszahlungen, die Ärzte bei - ich zitiere - "listengerechter Verordnung" erhalten sollen, lassen weitere Verschlechterungen erahnen: Nämlich ein Verordnungsverhalten, das eine patientenorientierte Arzneimitteltherapie unterminiert.

Feldzug gegen Analoga wird fortgesetzt

Als weiterer innovationsfeindlicher Schachzug droht die Einbeziehung von patentgeschützten Analogpräparaten in die Festbetragsregelung.

Bislang galt, dass für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen, die ab 1996 zugelassen wurden, keine Festbeträge gebildet werden. Das war ein wichtiges Signal für Forschung und Innovation.

Künftig sollen jedoch alle Analogpräparate mit Markteintritt unter Festbetrag stehen. Allein das Präparat einer neuen Substanzklasse, das zuerst zugelassen war, bleibt festbetragsfrei.

Analogpräparate wieder dem Festbetragsregime zu unterwerfen, wertet sie als Innovation zweiter Wahl ab. Dies ist weder therapeutisch noch gesundheits-ökonomisch zu rechtfertigen. Analogpräparate sind heute im Durchschnitt billiger als die Erstsubstanz. Der funktionierende Preiswettbewerb zwischen Analoga und Originalen hat in der Vergangenheit zu signifikanten Einsparungen der Krankenkassen geführt. Ob diese Marktresultate durch Festbeträge simuliert werden können, ist mehr als zweifelhaft.

Analogpräparate, also Präparate gleichen Wirkprinzips und verwandter chemischer Struktur, erweitern und verbessern die Therapieoptionen des Arztes, da sie sich pharmakologisch unterscheiden, beispielsweise unterschiedliche Wirkungsdauer oder ein geändertes Neben- oder Wechselwirkungsspektrum aufweisen.

Für Patienten bedeutet ein Angebot an mehreren Analogpräparaten, dass ihm der Arzt das für seine Situation jeweils beste Präparat verschreiben oder auf ein anderes Präparat ausweichen kann, wenn der Patient das erste nicht gut verträgt, oder wenn es nicht mit einem Medikament zusammen verordnet werden sollte, das der Patient auch noch einnimmt.

Wenn diese Arzneimittel beim Markteintritt direkt einem Preisregime unterworfen werden, gibt es keinen Anreiz mehr, sie zu erforschen und zu entwickeln.

Schamanenmedizin vs. Innovationen: die Positivliste

Doch nicht nur im GMG, sondern auch in parallel laufenden Gesetzgebungsverfahren wird an Innovationsbremsen gearbeitet. Der aktuelle Positivlisten-Entwurf enthält nämlich eine Reihe innovativer Arzneimittel nicht und schließt sie dadurch von der GKV-Versorgung aus oder gestattet die Verordnung nur in überaus engen Grenzen.

Es ist mit gesundem Menschenverstand kaum nachzuvollziehen, warum erst kürzlich zugelassene Präparate, denen eine innovative Struktur bzw. ein neuartiges Wirkprinzip mit therapeutischer Relevanz attestiert wird oder deren Aussagen zum Beleg der Wirksamkeit mit der höchsten Evidenz-Kategorie versehen wurden, nicht auf dem Entwurf der Positivliste stehen. Andere Arzneimittel sollen nur noch beschränkt verordnungsfähig sein - was weder ihrer europäischen Zulassung noch dem European Public Assessment Report (EPAR) entspricht.

So mutet es schon verwunderlich an, dass sich neun deutsche Kommissionsmitglieder, von denen drei Fachleute auf dem Gebiet der besonderen Therapierichtungen sind, sich über die Expertise von fünfzehn europäischen Zulassungsbehörden hinwegsetzen.

Drei Beispiele seien für die innovationskritische Ausrichtung der Positivliste genannt:

- Nicht auf dem Entwurf stehen Neuramidasehemmer, die kausal gegen die Virus-Grippe wirken, an deren Folgen jährlich tausende Menschen in Deutschland sterben.

- An Osteoporose (Knochenschwund) sind in Deutschland ca. 4 bis 6 Millionen Menschen erkrankt. Um dem Frakturrisiko zu begegnen, wurden neue Wirkstoffe - Bisphosphonate und selektive Östrogen-Rezeptor-Modulatoren entwickelt.

- Laut Positivlisten-Entwurf sollen sie entgegen den kürzlich erteilten Zulassungen erst dann verordnet werden dürfen, wenn ein Knochenbruch eingetreten ist. Von einer effizienten Sekundär-Prävention kann da wohl keine Rede sein.

- Ein im Oktober 2002 zugelassener Cholesterinsenker mit einem völlig neuen Wirkprinzip soll nur mit einer Minimal-Indikation verordnungsfähig sein.

Das sind Beispiele dafür, dass Innovationen die rote Karte gezeigt wird, während dubioseste Mittel grünes Licht bekommen.

Fragwürdige Organteile tierischen Ursprungs wie Schweinedarm, Rinderzahn oder Hirn von Kälberföten sollen zu Lasten der GKV verschrieben werden können. Hier erhält Schamanenmedizin einen Naturschutzpark, während Innovationen vom Aussterben bedroht sind.

Fazit

Zu wünschen wäre, dass nicht Ideologie sondern Qualität und Wettbewerb über die Gesundheitsversorgung entscheiden. Dazu müssten allerdings nicht Bürokraten sondern Versicherte und Patienten mit ihren Präferenzen das System steuern.

Und davon sind wir nach den Plänen der Ministerin weiter entfernt als je zuvor.