Nach der Zulassung: Beobachten und schnell reagieren

Nach der Zulassung eines Arzneimittels wächst die Zahl der Anwender sprunghaft an - auf Hunderttausende oder sogar Millionen von Menschen. Wenn seltene Nebenwirkungen möglich sind, werden sie jetzt auftreten. Im gleichen Maß wächst auch die Möglichkeit, das Sicherheitsprofil des Arzneimittels zu vervollständigen. Die ersten Jahre nach der Markteinführung sind deshalb besonders wichtig. Und nach wie vor ist es der pharmazeutische Unternehmer, der die Verantwortung für die Sicherheit seiner Produkte trägt. Alles, was er und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens unternehmen, um mögliche Arzneimittelrisiken zu erfassen und zu minimieren, wird unter dem Begriff Pharmakovigilanz zusammengefasst.

Nach der Zulassung eines Arzneimittels wächst die Zahl der Anwender sprunghaft an - auf Hunderttausende oder sogar Millionen von Menschen. Wenn seltene Nebenwirkungen möglich sind, werden sie jetzt auftreten. Im gleichen Maß wächst auch die Möglichkeit, das Sicherheitsprofil des Arzneimittels zu vervollständigen. Die ersten Jahre nach der Markteinführung sind deshalb besonders wichtig. Und nach wie vor ist es der pharmazeutische Unternehmer, der die Verantwortung für die Sicherheit seiner Produkte trägt. Alles, was er und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens unternehmen, um mögliche Arzneimittelrisiken zu erfassen und zu minimieren, wird unter dem Begriff Pharmakovigilanz zusammengefasst.

Auf zwei Weisen ergreifen die Arzneimittelsicherheitsexperten der Unternehmen selbst die Initiative, um möglichst schnell auch über seltene Nebenwirkungen und Wechselwirkungen Informationen zu erlangen: Sie werten Anwendungsbeobachtungen und pharmakoepidemiologische Datenbanken aus. Für Anwendungsbeobachtungen bittet der pharmazeutische Hersteller Ärzte, Beobachtungen bei Patienten, die ein bestimmtes Medikament erhalten, nach einem vorgegebenen Schema anonymisiert zu protokollieren. Dabei müssen sie neben verschiedenen Patientencharakteristika auch das Behandlungsergebnis und etwaige unerwünschte Ereignisse beschreiben.

Pharmakoepidemiologische Datenbanken enthalten komplette Krankheitsgeschichten von Patienten einschließlich der ihnen verordneten Medikamente; sie stammen von ausgewählten Ärzten, die sie den Datenbankbetreibern standardisiert zur Verfügung stellen. Die Fälle gehen in die Zehntausende, doch betreffen sie völlig unterschiedliche Krankheiten und Therapien ohne Eingrenzung auf ein bestimmtes verwendetes Präparat. Erst die Arzneimittelsicherheitsexperten der Unternehmen sind es, die die Datenbank auf einzelne Präparate und mit diesen möglicherweise verbundene unerwünschte Ereignisse hin auswerten.

Spontanerfassung: die wichtigste Datenquelle

Noch wichtiger als Quelle von Informationen über unerwünschte Ereignisse sind Spontanmeldungen. Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker und auch Patienten sind ständig gefordert, Verdachtsfälle von arzneimittelbedingten Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Mitteln zu melden. Auch wenn bei einem Arzneimittel eine vorsätzliche Fehlanwendung häufiger vorkommt oder in Einzelfällen erheblicher Missbrauch beobachtet wird, muss das gemeldet werden.

Wer eine Spontanmeldung abgibt, sollte zur Beurteilung des Falles die folgenden Angaben liefern:

- anonymisierte Patientendaten

- Präparat

- Indikation

- Art der unerwünschten Wirkung

- Begleitmedikation

- VorerkrankungenDas Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat auf seiner Internetseite einen Standardbogen für die Meldung von Verdachtsfällen unerwünschter Arzneimittelwirkungen bereitgestellt.

- Beurteilung der Kausalität zwischen Arzneimittel und Wirkung

In Deutschland kann eine solche Meldung an einen dieser Ansprechpartner gerichtet werden:- die Arzneimittelkommission der eigenen Standesvertretung (die der Ärzte, Apotheker oder Heilpraktiker),

- den pharmazeutischen Unternehmer, der das Arzneimittel vertreibt,Die Arzneimittelkommissionen und pharmazeutischen Unternehmer geben alle eingehenden Meldungen an die Behörden weiter. Diese sind zur zentralen Erfassung verpflichtet. Im Jahr 2002 erfasste das BfArM mehr als 210.900 Eingänge, die etwa 100.000 Nebenwirkungsmeldungen entsprechen.

- die Bundesoberbehörden, also das BfArM oder das Paul-Ehrlich-Institut (PEI).

Bewertung des unerwünschten Ereignisses

Laut Gesetz müssen Verdachtsfälle zudem durch Arzneimittelsicherheitsexperten des Unternehmens wissenschaftlich bewertet werden: Diese müssen beurteilen, ob das Arzneimittel für das beobachtete unerwünschte Ereignis ursächlich verantwortlich ist und ob dieses aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse zu erwarten war oder nicht. Die Bewertung muss schnell und präzise ablaufen. Das ist vergleichsweise einfach möglich, wenn die Experten vergleichbare Nebenwirkungen bereits im Zusammenhang mit dem fraglichen Medikament kennen gelernt haben. Handelt es sich aber um eine seltene und schwerwiegende Nebenwirkung, wie sie zuvor noch nicht registriert wurde, wird die Sache schwieriger: Ein möglicher Zusammenhang lässt sich erst nach sorgfältiger Analyse unter Einbeziehung aller Datenquellen eingrenzen. Für herkömmliche Sicherheitsstudien oder Anwendungsbeobachtungen fehlt in dieser Situation aber die Zeit.

Hier helfen wiederum die pharmakoepidemiologischen Datenbanken weiter. Finden sich darin bei vergleichbaren Therapiegeschichten genügend Fälle von Ereignissen, die der aktuell zu bewertenden Meldung ähneln, werden die Krankehitsgeschichten einzeln miteinander verglichen. Im Ergebnis lassen sich aus solchen Studien Hypothesen über den Zusammenhang eines Ereignisses mit der Einnahme eines Medikaments entwickeln. Es kommt aber auch vor, dass aufgrund fehlenden Datenmaterials eine eindeutige Aussage nicht möglich ist.

Schließlich muss das Unternehmen das Ergebnis der Bewertung dem BfArM oder PEI mitteilen und insbesondere darauf hinweisen, wenn aus dieser Bewertung ein verändertes Nutzen-Risiko-Verhältnis resultiert oder zur Risikovermeidung eigenverantwortliche Maßnahmen des pharmazeutischen Unternehmens erforderlich sind. Unternehmen sind also selbst aktiv beim Vorschlagen von Maßnahmen zur Arzneimittelsicherheit und warten nicht, bis die Behörden sie dazu auffordern.

Im Falle schwerwiegender Nebenwirkungen müssen Meldung und Bewertung innerhalb von 15 Tagen beim BfArM oder PEI vorliegen. Diese Frist gilt auch für Verdachtsfälle in EU-Mitgliedsstaaten oder Drittländern. Um den Informationsaustausch über Ländergrenzen hinweg noch zu beschleunigen, wurde kürzlich eine europaweite Datenbank eingerichtet, in der Nebenwirkungsmeldungen zentral erfasst werden. EudraVigilance, so ihr Name, ist unter http://eudravigilance.emea.europa.eu im Internet zu finden.

Mitarbeiter der Behörden prüfen die Meldungen und Bewertungen im Hinblick auf ein mögliches Arzneimittelrisiko. Solange nichts geschieht, was schnelles Handeln verlangt, berichten sie darüber auf nationaler Ebene meist zweimal jährlich in Routinesitzungen mit Vertretern der obersten Landesgesundheitsbehörden, der Arzneimittelkommissionen der Gesundheitsberufe, der Verbände der pharmazeutischen Industrie und des Bundesgesundheitsministeriums. Auch leiten sie ihre Erkenntnisse routinemäßig an die zuständigen Gremien der Europäischen Union, an die Weltgesundheitsorganisation WHO und gegebenenfalls auch an Arzneimittelbehörden anderer Länder weiter.

Ebenso prüfen die Zulassungsbehörden die Berichte, die sie von den Arzneimittelsicherheitsexperten der Hersteller regelmäßig erhalten (in den ersten zwei Jahren nach der Zulassung halbjährlich, in den folgenden drei Jahren jährlich und danach alle fünf Jahre). Die Berichte ("periodical safety update reports", PSURs) gehen über die Bewertung einzelner Fälle hinaus, weil sie aufzeigen, wie sich die Sicherheitslage aufgrund der Zusammenschau aller bis dato eingegangenen Meldungen zum betreffenden Präparat darstellt. So stellt beispielsweise ein einzelner Fall von Sehnenentzündung nach der Einnahme eines Antibiotikums keinen Grund dar, die Sicherheit des Präparats in Frage zu stellen. Sollten sich aber im Laufe der Monate Meldungen von Fällen dieser Art häufen, kann das eine Neubewertung der Arzneimittelsicherheit nötig machen.

Der Stufenplan zur Abwehr von Arzneimittelrisiken

Keine Routine ist angesagt, wenn die Behörden anhand einzelner Meldungen oder aus einem Bericht erkennen - oder vom Hersteller direkt darauf hingewiesen werden -, dass die Möglichkeit von akuten Arzneimittelrisiken besteht. Dann eröffnen sie vielmehr ein so genanntes Stufenplanverfahren, das schnelle Reaktion gewährleistet. Der Stufenplan ist verbindlich vorgezeichnet, und ein Stufenplanbeauftragter ist in jedem Unternehmen persönlich dafür verantwortlich, dass er eingehalten wird.

In der Stufe I muss das betroffene pharmazeutische Unternehmen zu dem vermuteten Arzneimittelrisiko Informationen zur Verfügung zu stellen. Diese werden allen Institutionen und Verbänden, die auch an den Routinesitzungen der Behörde teilnehmen, sowie allen Informations- und Behandlungszentren für Vergiftungsfälle, dem Deutschen Krebsforschungszentrum und den zuständigen Dienststellen der EU und der WHO zugeleitet.

Erhärtet sich der Verdacht auf ein gesundheitliches Risiko, wird die Stufe II eingeleitet. Offene sicherheitsrelevante Fragen müssen erschöpfend geklärt werden, nötigenfalls mit Hilfe neuer Studien (vgl. Kasten "Paracetamol im Stufenplanverfahren").

Wenn BfArM oder PEI danach befürchten müssen, dass eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Gesundheit droht, können sie Sofortmaßnahmen einleiten. Dazu zählen beispielsweise:- bestimmte Patienten intensiver durch Kontrolluntersuchungen zu überwachen (z.B. Bluttests zur Funktionstüchtigkeit der Leber)

- Aufforderung, bei bestimmten Patienten das betreffende Medikament abzusetzen (z.B. bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen)

- Rückruf einer bestimmten ArzneimittelchargeSie werden Ärzten und Apothekern umgehend mit einem "Rote-Hand-Brief" mitgeteilt. Der Begriff bezieht sich auf das auffällige Symbol "Rote Hand" auf Umschlag und Briefbogen, das exklusiv für Informationen zur Arzneimittelsicherheit reserviert ist und sicherstellen soll, dass die wichtigen Informationen nicht übersehen werden. Ein Stufenplan muss übrigens nicht zwangsläufig mit der Stufe I beginnen. Die Behörde kann auch gleich die Stufe II anordnen, wenn sie von schwer wiegenden Arzneimittelrisiken ausgeht.

- Verbot, das Arzneimittel weiterhin zu vertreiben (Rücknahme bzw. Ruhen der Zulassung)

Die Rücknahme oder das Ruhen lassen der Zulassung für ein Arzneimittel sind zwar spektakuläre, aber glücklicherweise seltene Ereignisse. Denn die nach der Zulassung entdeckten Arzneimittelrisiken können in der Regel dadurch entschärft werden, dass die Therapie um bestimmte Kontrolluntersuchungen ergänzt wird, durch die der behandelnde Arzt seltene Nebenwirkungen bei einem Patienten erkennen kann, ehe diese eine nachhaltige Schädigung bewirken können. Oder dadurch, dass allgemein bekannt gemacht wird, mit welchen anderen Mitteln das betreffende Medikament nicht kombiniert werden darf.

- Rückruf einer bestimmten Arzneimittelcharge

- Aufforderung, bei bestimmten Patienten das betreffende Medikament abzusetzen (z.B. bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen)

- den pharmazeutischen Unternehmer, der das Arzneimittel vertreibt,

Paracetamol im Stufenplanverfahren

Ein Beispiel kann verdeutlichen, was beim Stufenplanverfahren geschieht. Paracetamol ist ein seit Jahrzehnten millionenfach bewährter und weltweit genutzter Arzneistoff, der schmerzstillend und fiebersenkend wirkt. Im Herbst 1994 verdichteten sich allerdings Verdachtsmomente, wonach Paracetamol das Erbgut verändert, wenn es lange und hoch dosiert angewendet wird. Die Behörde ordnete ein Stufenplanverfahren an, wobei gleich die Stufe II verfügt wurde.

Damals lagen schon mehr als 100 Studien vor, in denen die Frage einer möglichen erbgutverändernden Wirkung untersucht worden war. Die Ergebnisse widersprachen sich jedoch teilweise. So zeigten Studien mit Bakterien und Säugetierzellen kein erhöhtes Gefahrenpotenzial. Zwei Untersuchungen an freiwilligen Probanden deuteten bei sehr hoher Dosis dagegen auf eine Schädigung hin. Chromosomen schädigende Wirkungen in Knochenmarkzellen waren schließlich auch in einer Tierstudie mit extrem hohen Paracetamol-Dosen beobachtet worden.

Für das BfArM war eine abschließende Bewertung auf der Grundlage der vorhandenen Daten nicht möglich. Die Behörde leitete deshalb ein Verfahren nach Stufe II des Stufenplanes ein und ordnete eine weitere Studie mit Ratten an. Es sollte überprüft werden, ob und in welchem Maße die erbgutschädigende Wirkung von der zugeführten Paracetamol-Dosis abhängig ist. Zu klären war auch die Frage, ob die Erbgutveränderung direkt auf die Einwirkung des Wirkstoffs oder indirekt auf einen Paracetamol-verursachten Leber- oder sonstigen Organschaden zurückzuführen ist.

Die Ergebnisse: Bis zum Vierfachen der beim Menschen eingesetzten therapeutischen Dosis traten keine schädlichen Effekte auf. Erste Veränderungen der Leberfunktion wurden bei der siebenfachen Maximaldosis registriert, erste Anzeichen für eine Erbgutveränderung in Knochenmarkzellen bei der zehn- bis zwanzigfachen Maximaldosis. Die Erbgutveränderung erwies sich als indirekte Folge der Leberschädigung. Gleichzeitig wurde klar, dass diese Wirkungen erst ab einem gewissen Dosis-Schwellenwert auftraten. Unterhalb dieses Schwellenwertes ist keine erbgutverändernde Wirkung nachweisbar.- Persönlich verantwortlich

Jedes Unternehmen, das Arzneimittel unter seinem Namen in Verkehr bringt, muss der zuständigen Aufsichtsbehörde (dem jeweiligen Regierungspräsidenten oder Senat) einen so genannten Stufenplanbeauftragten benennen. Dieser Mitarbeiter muss die Meldungen sammeln und bewerten und ist persönlich dafür verantwortlich, dass alle Erkenntnisse zu Arzneimittelrisiken vollständig, richtig und rechtzeitig weitergegeben werden. Für diese Position kommt nur ein Arzt oder Naturwissenschaftler mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung in Frage.

Sicherheit über die Vermarktungszeit hinaus

Der Stufenplanbeauftragte steht auch schon während der klinischen Prüfung eines Arzneimittels in der Verantwortung und hat dafür zu sorgen, dass Arzneimittelrisiken gemeldet werden.

Selbst wenn sich der pharmazeutische Unternehmer entschließt, ein Arzneimittel wieder vom Markt zu nehmen - etwa aus wirtschaftlichen Gründen oder weil bessere Behandlungsalternativen zur Verfügung stehen -, müssen der Stufenplanbeauftragte und die Experten der Abteilung Arzneimittelsicherheit darauf vorbereitet sein, dass noch Zwischenfälle gemeldet werden, bei denen es sich um Spätfolgen handelt. Die Verpflichtung zur Wachsamkeit gegenüber Arzneimittelrisiken umfasst also nicht nur die "Lebensspanne" eines Arzneimittels, sondern geht lange darüber hinaus.

- Persönlich verantwortlich

- Vorerkrankungen

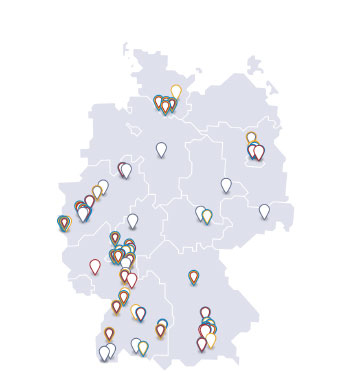

Unsere Mitglieder und ihre Standorte

Der vfa ist der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen in Deutschland. Er vertritt die Interessen von 50 weltweit führenden Herstellern und ihren rund 90 Tochter- und Schwesterfirmen in der Gesundheits-, Forschungs- und Wirtschaftspolitik. Die Mitglieder des vfa stehen für mehr als die Hälfte des deutschen Arzneimittelmarktes und beschäftigen in Deutschland rund 100.000 Mitarbeiter:innen. Rund 20.000 davon arbeiten in Forschung und Entwicklung.

- Begleitmedikation

- Art der unerwünschten Wirkung

- Indikation

- Präparat