Krebsforscher setzen auf Datenturbo gegen Tumore

Berlin/Walldorf (dpa) - Es heißt, jemand verliere leichter die Furcht vor etwas, wenn er es erst einmal gesehen hat. Diese Weisheit gilt nur bedingt für eine Anschauungsstunde zum Thema Krebs, wie sie in der Pathologie an der Berliner Charité möglich ist. In einem der Räume dort hinter der roten Klinkerfassade ist die Krankheit im wahrsten Sinne des Wortes allgegenwärtig. Laboranten in weißen Kitteln bearbeiten Gewebeteile, die auf Plastikbrettchen liegen. Es riecht beißend nach Konservierungsmittel. Ein Mitarbeiter schneidet gerade mit einer Art Rasiermesser eine Niere auf - in ihr wucherte ein tennisballgroßer Zellhaufen so stark, dass er aus dem Organ quoll. Gleich am Tisch daneben liegt, scheibchenweise, eine Brust.

Es ist schwierig, in diesem Raum nicht den Blick abzuwenden. Die Angst vor Tumoren schwindet kaum, wenn man einen von ihnen erst einmal gesehen hat - tranchiert unter dem Licht einer Laborlampe.

Die Arbeit des Teams ist aber durchaus das Hinschauen wert. In einem Projekt will die Charité Krebstherapie mit Computertechnologie verbinden, die bisher vor allem Firmen für ihr Rechnungswesen nutzen. Und der erste Schritt ist die Laborarbeit. Die Mitarbeiter markieren das Wachstum der Tumore mit verschiedenen Farben, um die Stadien der Ausbreitung zu kennzeichnen - etwa markante Übergänge in andere Gewebeschichten. «Das kommt alles direkt aus dem OP», erklärt Christian Regenbrecht, der die Projektgruppe mit leitet. Der Ansatzpunkt der Forscher: Tumor ist nicht gleich Tumor. Modernste Technik kann die Unterarten und ihre Ursachen immer genauer aufschlüsseln und so im Idealfall Therapieansätze verfeinern.

«Der Schlüssel dazu liegt in der DNA», sagt Regenbrecht. So individuell wie die bei jedem sei, so individuell könnten Therapien aussehen. So gebe es hierzulande fast 60 000 neue Brustkrebsfälle pro Jahr. Alle Erkrankten bekämen nach der OP Chemotherapien. «Aber nur circa 40 Prozent profitieren davon auch im Nachhinein.» Der Rest leide nur an den Nebenwirkungen. Eine davon ist, ausgerechnet, Krebs.

Der Traum der Mediziner: Mit genügend Wissen kann die Behandlung auf Patienten zugeschnitten werden und wirkt so besser. Im Idealfall erspart man sich unnötige Nebenwirkungen - und unnötige Kosten. In Deutschlands Gesundheitssystem mit der wachsenden Zahl alter Menschen ist auch das ein Treiber bei Projekten wie dem in der Charité. Eine Chemotherapie kann die Krankenkasse durchaus 100 000 Euro kosten. Doch neben einer Kostenersparnis birgt die personalisierte Medizin auch denkbare Problemfelder: Mit ihr schrumpft der Absatzmarkt für Arznei - eine Herausforderung bei den hohen Entwicklungskosten.

Der promovierte Biologe Regenbrecht verlässt das Labor mit den Tumoren und führt über verwinkelte Treppen in einen ganz besonderen Raum: Durch ausladende Fenster strömt brüchiges Licht in einen Saal, in dem Ruinen aus dunklem Backsteinen ein stufenartiges Halbrund formen. Staubkörner tanzen in den quer einfallenden Sonnenstrahlen. Hier, in diesem einstigen Hörsaal, lehrte Rudolf Virchow (1821-1902), Begründer der modernen Pathologie in Deutschland und Namensgeber des heutigen Instituts für Pathologie auf dem Campus der Charité. Das moderne Gebäude umschließt die Hörsaalruinen. Die Wissenschaftler nutzen den Saal heutzutage für Vorträge oder Feiern. Virchow, der beispielsweise dem Blutkrebs seinen heutigen Namen Leukämie gab, hatte damals ein schlichtes Arbeitsmotto. «Kein Tag ohne Präparat.»

Heutzutage sind die Gründe für vieles, was Virchow nur beschrieb, gut erforscht, was gezielte Behandlungsformen ermöglicht. Regenbrecht geht in den Keller zum Schaubild einer Zelle. Er erklärt, dass Standartherapien wie die Chemo vieles über einen Kamm scherten und gleich den ganzen Körper belasteten. Mit Hilfe des Plakates verdeutlicht er die moderne Antikörpertherapie, die die Krebszellen direkt angreift. Das sei immer öfter möglich, denn das Entziffern des Erbgutes werde günstiger und bei immer mehr Tumorarten wisse die Medizin, auf welche Mutationen in der DNA sie zurückzuführen sind.

Doch je genauer der Krebs eines Patienten analysiert werden kann, desto ausufernder werden die Datenfluten und Wege und Kombinationen diverser Behandlungsformen. Die Daten eines Krebskranken können ganze Festplatten füllen. Dort kommt die Verbindung des Projektes zur Computerwelt ins Spiel. Die Charité nutzt die Echtzeit-Technologie Hana vom Softwareriesen SAP, die auch riesige Datensätze blitzschnell im Arbeitsspeicher und nicht mehr auf Festplatten bewegt. Yodobashi, ein Handelsunternehmen in Japan, brauchte früher zur Berechnung von Treueprogrammen ganze drei Tage. Mit Hana sind es zwei Sekunden.

Dieser Zeitvorteil soll auch Medizinern helfen. Per Tablet-PC haben sie mit Hana noch am Patientenbett in Sekundenschnelle Zugriff auf die Krankheitshistorie und zusätzlich auf relevante Studien etwa über Medikamentenwirksamkeit oder Therapieerfolge. «Im Alltag müssen Ärzte heute in Instituten anrufen, Akten und Präparate anfordern oder auf die Erreichbarkeit von Experten warten», erklärt Regenbrecht. Die Zukunft könnte sein, dass Therapiedaten online global vereint sind.

Ärzte aus der Praxis der täglichen Krebstherapie bestätigen, dass vieles zeitraubend sein kann. Professor Tim Brümmendorf, Krebsexperte an der Uniklinik Aachen, sagt beispielsweise: «Das Bewältigen dieser Datenflut kostet die Assistenzärzte auf der Station viel Zeit.» Zwar seien die relevanten klinikinternen Befunde schon in elektronischen Patientenakten enthalten. «Aber alles, was wir extern haben wollen, läuft immer noch überwiegend per Anforderung», erklärt Brümmendorf, der in Aachen die Klinik mit Krebsforschungsschwerpunkt leitet.

«Wir beklagen die administrative Überfrachtung der Ärzte auf unseren Stationen. Das reduziert die Zeit am Patientenbett» beschreibt er die generelle Herausforderung. Deshalb sei es umso wünschenswerter, wenn intelligente Technik verstärkt dafür sorge, dass die Mediziner im Alltag nicht mehr so häufig Befunden hinterhertelefonieren müssen und stattdessen viele therapierelevante Informationen ohne großen Aufwand zugängig sind.

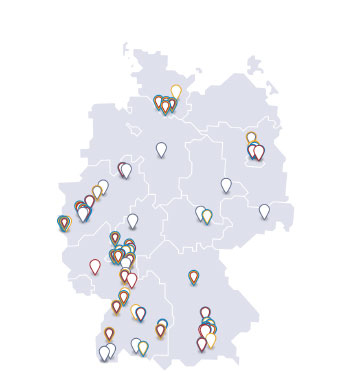

So gebe es für einzelne Befunde zu Tumorerkrankungen sogenannte Referenzzentren quer durch die Republik, wo ausgewiesene Fachleute für die jeweilige Nische Auskunft geben. «Da werden dann Proben von Herrn Müller aus A zu Herrn Meyer nach B geschickt. Das Koordinieren dieser wichtigen Informationen und das Einholen der Befunde kann mitunter sehr nervenaufreibend sein», erläutert Brümmendorf. «Aber vor allem kostet es Zeit für Ärzte und Patienten.»

Der Mediziner findet das Projekt aus der Charité daher spannend - aus zweierlei Gründen: Zum einen könnte man in einem solchen System sogenannte «aktive» Behandlungspfade wie eine Art Gebrauchsanweisung hinterlegen. Sie erleichterten die Auswahl, Durchführung und Dokumentation bewährter Therapien, für die es allgemeine anerkannte Leitlinien gibt. Das diene der Qualitätssicherung und würde auch in der Ausbildung hilfreich sein. Andererseits könnte die Software bei der Recherche helfen, wenn Erkrankte unter seltenen Krebsformen leiden. «Hinweise zu passenden Studien, an denen sich die Patienten beteiligen könnten, wären da denkbar», meint Brümmendorf.

Theoretisch hält er es für möglich und wünschenswert, dass die Erkenntnisse der Krebsforschung künftig über Ländergrenzen hinweg stärker vernetzt werden. Vieles habe aber technische Hürden, das fange schon mit unterschiedlicher Klinik-EDV an. Manche Formate seien nicht kompatibel, was Schnittstellen erschwere. Mit Blick auf den Walldorfer Weltmarktführer für Unternehmenssoftware gibt Brümmendorf daher auch zu bedenken: «Ich glaube, viele Unikliniken arbeiten mit SAP.» Das bestätigt der Konzern: Alle 36 Unikliniken hierzulande hätten SAP-Software im Einsatz.

Die Datenflut in der Krebstherapie beschäftigt auch Professor Christof von Kalle am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg. «Das ist ein enorm wichtiges Thema und es gibt dabei zwei wesentliche Probleme», erklärt der Experte aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Erstens wachse die schiere Menge an Informationen stetig an, etwa wegen der immer höher aufgelösten Daten aus modernen Untersuchungsmethoden wie der Kernspintomographie - oder wegen des immer detaillierteren Wissens über Teilbereiche aus dem menschlichen Erbgut. «Aber es ist nicht nur dieses Mengenproblem, auch die Vielfältigkeit der Datenformate steigt», sagt von Kalle.

«Es geht zunehmend darum, Informationen aus mehreren Datenbanken, die man in der Klinik auf allen Ebenen hat, auch wirklich gemeinsam auf einem System und auf einem Bildschirm abrufen zu können. Die Herausforderungen dabei gehen schon mit dem Datenschutz los», sagt der Mediziner, der sich in Projekten unter anderem darum kümmert, bei der Krebstherapie verschiedene Fachrichtungen besser zu verzahnen oder klinische Studien zur Entwicklung neuer Krebstherapien einfacher zu gestalten. Vieles beim Umgang mit der wachsenden Datenflut stecke noch in den Kinderschuhen. «Man muss das Thema von der Wurzel aus angehen und sich zum Beispiel um die Abstimmung von Datenformaten kümmern.» Nur so würden Arbeitsgruppen durchlässig für gemeinsame Arbeit. «Klinische Studien haben diese Datenverbünde heute schon.»

Wie eine solche stärkere Vernetzung aussehen könnte, zeigt die Charité schon heute im kleinen Maßstab. Hana verknüpft Daten von 15 000 hauseigenen Patienten. Darin kann wie bei einer Google-Suche verglichen und überprüft werden - etwa dann, wenn ähnliche Patienten mit vergleichbarem Krebstyp schon einmal Behandlungen durchliefen. «Die Software unterstützt aktiv Behandlungsstrategien, mit ihr lassen sich Szenarien entwickeln und vorausdenken», erläutert Regenbrecht. Auch kleine Kliniken fern der Universitätsstädte könnten profitieren. «Denn die Software könnte auch automatisch Hinweise geben und auf verwandte Studien verweisen oder alternative Wege der Kollegen.»

SAP ist mit der Idee von Echtzeit-Technologie in der Medizin nicht alleine. Die Konkurrenz der Darmstädter Software AG etwa nennt ihre Lösung «BigMemory» und erprobt Einsatzszenarien in der Telemedizin, bei der es darum geht, den mitunter datenreichen Status von Patienten über mobile Medizingeräte auch fern vom Krankenbett abzufragen.

Der Walldorfer Dax-Konzern - aktuell mit VW und Siemens wertvollstes deutschen Börsenunternehmen - setzt auf Hana. Das Führungsduo Jim Hagemann Snabe und Bill McDermott nennt die junge Technik «wunderschöne Lady». Und SAP-Strategiechef Chakib Bouhdary sagt: «Niemand hat diesen Stand der Technologie, unser Vorsprung ist enorm. Wir sind mit Hana dem Wettbewerb um rund zwei Jahre voraus.»

Für den Softwareriesen ist Hana bei Ärzten auch ein neues, womöglich lukratives Geschäftsfeld. «Krebstherapie ist nur ein denkbarer medizinischer Anwendungsbereich unter vielen», meint der Leiter des Potsdamer SAP-Innovations-Zentrums, Cafer Tosun. In den 40 Jahren SAP-Geschichte sei Hana das am schnellsten wachsende Produkt.

Wie oft bei neuen Wegen in der Medizin tauchen auch eine Menge ethischer Fragen auf. «Es wird in der personalisierten Medizin künftig Fälle geben, in denen wir klar ja oder Nein sagen können und Therapien damit auch ausschließen», sagt Regenbrecht. Bei aller Härte einer solchen Diagnose - Todkranken könne die Gewissheit, austherapiert zu sein, auch viel Leid ersparen. Der Datenschutz ist eine weitere wichtige Hürde, die es auf dem Weg zu einem vernetzteren System an Krebsdaten gibt. Je zentralisierter die Daten vorliegen, umso verheerender wäre ein unbefugter Zugriff, bei dem beispielsweise Kriminelle die Informationen abgreifen könnten. Und nicht zuletzt wäre auch die Macht des Anbieters eines solchen Systems kritikwürdig.

Für Birgit Fischer, Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der forschenden Pharma-Unternehmen, können individuellere Medizin und Fortschritte im Gesundheitswesen durchaus Hand in Hand gehen. «Denn die Qualität der Versorgung wird verbessert - bei höherer Effizienz», sagt sie. Dieser Trend bringe auch neue Geschäfte für die Branche, da nicht mehr nur die Diagnose allein, sondern auch weitere Vortests über die Therapie entschieden.

Eine generelle Herausforderung bleibt für die Pharmafirmen aber: Je kleiner der Markt an möglichen Patienten, desto unwahrscheinlicher ist dort aus rein marktwirtschaftlicher Sicht eine teure Forschung. Und wenn Nischenmedikamente in der Tendenz kostenintensiver sind, wäre das eine denkbare Belastung für die Töpfe der Krankenkassen.

Rudolf Virchow starb 1902. Damals im Kaiserreich vor gut 100 Jahren waren unter den vielen Pferdekutschen die ersten Automobile zu sehen. Heutzutage wird mit Roboterhilfe operiert. Wer weiß, über was die Mediziner an der Charité in 100 Jahren in Virchows altem Hörsaal einmal diskutieren werden. Vielleicht über eine globale Datenbank, aus der Ärzte von überall auf der Welt neuste Daten abrufen können.