Registerbasierte Evidenz: passgenau nutzen

Registerdaten gewinnen zunehmend an Bedeutung in der Forschung. Sie können klinische Studiendaten durch Erkenntnisse aus dem Versorgungsalltag ergänzen. Diese Erkenntnisse können in geeigneten Fällen auch in der Nutzenbewertung von Arzneimitteln unterstützen. Doch bürokratische Auflagen von aufwendigen Datenerhebungen zum Selbstzweck schaden dem Innovationsstandort Deutschland und sind eine Gefahr für die Patientenversorgung.

Registerdaten haben Potenzial

Gerade bei innovativen, individualisierten Therapien, etwa für seltene Erkrankungen, stoßen randomisierte Studiendesigns an ihre Grenzen. Sie sind mitunter nicht umsetzbar oder ethisch nicht vertretbar. Register können dazu beitragen, belastbare ergänzende Daten zu generieren, etwa für indirekte Vergleiche oder für die Langzeitbeobachtung von Patient:innen nach der Zulassung.

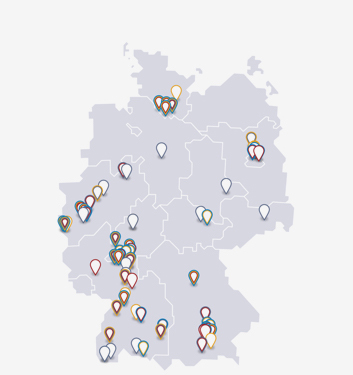

Auch die Gesundheitspolitik hat das Potenzial erkannt: das Medizinregistergesetz (MRG) bietet Chancen, eine moderne Registerlandschaft zu gestalten. Entscheidend ist nun, diese Impulse zu einer nutzbringenden und zugleich effizienten Struktur zusammenzuführen. Damit dies gelingt, braucht es mit dem Medizinregistergesetz einen klaren, praktikablen Rechtsrahmen. Das Zentrum für Medizinregister (ZMR) sollte als Service- und Koordinationsstelle mit standardisierten, fristgebundenen Verfahren agieren, nicht als zusätzliche Genehmigungsinstanz. Der Zugang zu qualifizierten Registern muss für öffentliche und private Forschung diskriminierungsfrei und planbar sein, auf Basis einheitlicher Antragswege, transparenter Widerspruchsregelungen (Opt-out) auch für genetische Daten aus diagnostischen Untersuchungen sowie verlässlicher Lösungen für Datenverknüpfung, Forschungspseudonyme und den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Register sollten sich dabei stets am medizinischen Bedarf und an wissenschaftlicher Qualität orientieren sowie dem zielgerichteten Erkenntnisgewinn dienen.

Die forschende Pharmaindustrie kann als Partner dazu beitragen, Registerdaten in Forschungsprozesse zu integrieren, für die evidenzbasierte Entscheidungsfindung zu nutzen und insgesamt die Versorgung zu verbessern. Dabei sind Innovation in der Evidenzgenerierung, eingebettet in ein verlässliches und versorgungsorientiertes System, zu begrüßen. Registerbasierte Ansätze sollten daher stets zweckgebunden sein. Beispielsweise für Safety-Studien nach Zulassung (Post-Authorisation Safety Studies, PASS), für Outcome-basierte Erstattungsmodelle (“Pay-for-Performance") oder zumindest für akzeptierte Evidenz in der frühen Nutzenbewertung können sie geeignet und sinnvoll sein. Ergänzende Evidenz aus Registern kann somit in bestimmten Fällen einen Mehrwert schaffen.

Mehr Effizienz statt mehr Bürokratie

In der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion werden zunehmend Modelle diskutiert, bei denen Registerdaten eine zentrale Rolle übernehmen sollen. Diese Vorschläge reichen von indikationsspezifischen Registern über Plattformstudien bis hin zu späten Nutzenbewertungen auf Basis von Registerdaten. Was in der Debatte zu kurz greift: die Akzeptanz von Registerdaten in der Nutzenbewertung ist nur eingeschränkt.

Kritisch zu sehen wären Modelle, bei denen ein einzelnes Entscheidungsgremium mit weitreichenden Steuerungs-, Finanzierungs- und Sanktionsbefugnissen rund um erkrankungsbezogene Register ausgestattet wird. Auch dürfen Register nicht zur verlängerten Werkbank einzelner Kostendämpfungsinteressen werden und schon gar nicht eine Datenerhebung zum Selbstzweck machen. Anderenfalls würden neue Datenauflagen, parallele Registerstrukturen und Meldepflichten zu einer zusätzlichen Hürde für Innovation werden.

Statt den Weg zu mehr Effizienz im Gesundheitssystem einzuschlagen, droht hier eine weitere Bürokratisierung mit negativen Folgen für den zeitnahen Zugang zu innovativen Arzneimitteln. Für den Innovationsstandort Deutschland wäre dies ein klarer Nachteil im globalen Wettbewerb.