Innovative Arzneimittel im Fokus – was zur Preisdebatte dazu gehört

Die innovativen, patentgeschützten Arzneimittel stehen einmal mehr im Brennpunkt der gesundheitspolitischen Debatte. Von ineffektiven Instrumenten und entglittenen Preisen ist dabei die Rede – doch halten diese Aussagen einer fundierten Debatte Stand? Kaum.

Zunächst sei auf eine Tatsache hingewiesen, die bei einigen Diskussionen inzwischen praktisch ausgeblendet wird: Seit dem Jahr 2011 gilt in Deutschland das sogenannte „AMNOG-Verfahren“, ein Instrument zur Preisregulierung aller neuen Arzneimittel. Es ist vielleicht nicht gänzlich unumstritten, dennoch wird es von allen hierzulande akzeptiert und selbst international anerkannt und gewürdigt.

Die Bewertung neuer Arzneimittel unterliegt nach dem AMNOG strengsten Kriterien. Ein Zusatznutzen wird vom Gemeinsamen Bundesausschuss keineswegs großzügig verteilt – er muss nachgewiesen werden und wird sehr differenziert vergeben. Und nur was mehr nützt, darf auch mehr kosten. So lautet das Grundprinzip der AMNOG-Preisverhandlungen, die sich an die Bewertung anschließen. Nach engen gesetzlichen Vorgaben werden alle Preise mit dem GKV-Spitzenverband gemäß ihrem Zusatznutzen verhandelt. Dabei geht es nicht, wie häufig missverstanden, um simple Rabatte, sondern entweder um einen angemessenen Preisaufschlag auf den aktuellen Therapiestandard oder, wenn kein Zusatznutzen festgestellt wurde, um die Einhaltung strikter Preisgrenzen. Der GKV-Spitzenverband erfüllt hier als alleiniger Nachfrager bei allen Verhandlungen seinen gesetzlichen Auftrag. Verschenkt wird auch vom ihm nichts. Es wird hart verhandelt, und doch kommt es am Ende in den meisten Fällen zu einer Einigung zwischen den Vertragsparteien. Von entglittenen Preisen kann also schon allein deswegen nicht die Rede sein, auch nicht bei Arzneimitteln, bei denen kein (großer) Zusatznutzen festgestellt wurde.

Nicht zu vergessen auch: Mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) war 2022 schon einmal der missglückte Anlauf unternommen worden, die harten Preisbildungsvorgaben deutlich zu verschärfen. Das Prinzip einer nutzenbasierten Erstattung wurde mit den „Leitplanken“ ausgehöhlt, die essenzielle Planungssicherheit geschädigt und die Anreize für Innovationen massiv abgebaut. Immerhin ist inzwischen von vielen erkannt, dass dies ein klarer Fehlgriff war. Mit dem Medizinforschungsgesetz (MFG) wurde dann ein erster Ausnahmetatbestand geschaffen, der aber nicht ausreicht. Die politische Rückbesinnung auf die nutzenbasierte Preisfindung steht noch immer aus.

Gerade das Prinzip einer nutzenbasierten, freien Verhandlung war jahrelang der Schlüssel zum Erfolg des AMNOG. Auch der Ausgabenanteil patentgeschützter Arzneimittel ist in Deutschland seit Jahren stabil. Umso mehr verwundern nun die Rufe nach neuen, kostenbasierten Preisbildungsansätzen, nach noch mehr pauschalen Schranken für die Preisfindung oder gar künstlichen Rechenalgorithmen ohne Bezug zur Versorgungsrealität und zum Einzelfall.

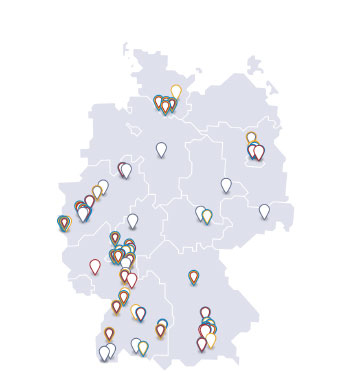

Häufig genug werden dabei andere Länder als Referenz für eine alternative Arzneimittelregulierung genannt. Das ist insofern bemerkenswert, da gerade Deutschland mit seinem AMNOG für viele andere Länder als positives Beispiel dient. Auch wegen des, zumindest im europäischen Vergleich, guten Zugangs zu neuen Arzneimitteln hierzulande. So ist die Zeit bis zur Verfügbarkeit innovativer Medikamente in Frankreich 10-mal länger als in Deutschland, während der Anteil der vollständig verfügbaren Arzneimittel nur halb so groß ist wie hierzulande. Andererseits wird in Frankreich bei der Arzneimittelbewertung inzwischen deutlich klarer anerkannt, dass die Therapieansätze zunehmend zielgerichteter geworden sind: mit einem Fokus auf eng definierte, sehr kleine Gruppen von Patient:innen, der Herausforderungen bei der Studiendurchführung mit sich bringt, die einer besonderen Berücksichtigung bedürfen.

Die Zahlen aus dem AMNOG-Verfahren selbst zeigen einen klaren Trend zu zielgerichteten Therapien. So war die Häufigkeit der Erkrankungen, die mit neuen Arzneimitteln behandelt werden können, zuletzt um 97 Prozent geringer als noch vor 15 Jahren. In der gleichen Zeit ist zudem eine Verlängerung der Behandlungsintervalle zu beobachten: Die neuen Arzneimittel müssen deutlich seltener eingenommen werden. In einigen Fällen, so bei Gentherapien, handelt es sich sogar um hochinnovative Einmalanwendungen. Was also in den aktuellen Debatten zusätzlich irritiert, ist die isolierte Fokussierung auf die Packungspreise neuartiger Therapien, so als wären wir in der Zeit vor zwei Jahrzehnten stehen geblieben. Ebenso wenig wird dabei der enorme Mehrwert für die Gesellschaft mitdiskutiert, etwa durch erstmalige Therapiemöglichkeiten, die Möglichkeiten, in den Berufsalltag zurückzukehren, oder Einsparungen einer alternativen Behandlung.

Solche Innovationen sind ein Segen für die Betroffenen. Aber sie erfordern auch ein AMNOG-Verfahren, das offen für diese Errungenschaften ist. So durch die bestehende Orphan Drug-Regelung zur Absicherung der Verfügbarkeit gerade für solche Therapien, wo die Herausforderungen und der medizinische Bedarf am größten sind. Es bedarf aber auch einer Weiterentwicklung des AMNOG-Verfahrens. Nicht nur mit einer Rückkehr zu den Prinzipien einer nutzenbasierten Erstattung, sondern auch mit einer Berücksichtigung besonderer Therapiesituationen in der Nutzenbewertung und einer weiteren Öffnung des Systems für outcome-basierte Erstattungsmodelle. „Pay for performance“ ist ein Weg, die Finanzierungsrisiken bei begründet limitierter Evidenz oder bei hohen Einmalkosten partnerschaftlich zu tragen. Bislang ist dieser Weg leider noch mit vielen Hindernissen verbunden. Hier wäre ein flexiblerer gesetzlicher Rahmen für die Vertragspartner hilfreich.

Klar ist aber auch: Es bedarf einer nachhaltigen Reform unseres Gesundheitswesens – nicht mit kurzfristigen Eingriffen ohne Abschätzung der Folgewirkungen, sondern mit Lösungen für strukturelle Probleme.

Dieser Namensbeitrag von Han Steutel wurde ursprünglich im Tagesspiegel Background Gesundheit veröffentlicht.

Dazu gehören neben der Nutzung der Innovationspotenziale in der Digitalisierung auch die konsequente Stärkung von Präventionsansätzen. Nicht zuletzt kann eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der GKV-Finanzen leisten. Gerade die pharmazeutische Industrie spielt als Schlüsselindustrie im Strukturwandel eine entscheidende Rolle. Ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen neue Arbeitsplätze, ihre Innovationen und Hightech-Investitionen sichern die Wertschöpfungstiefe der gesamten Volkswirtschaft. All das gehört zu einer fundierten gesundheitspolitischen Debatte dazu.