Individuell gegen den Tumor - Innovative Therapien gegen Brustkrebs

Die moderne Brustkrebsbehandlung

Individuelle Therapie

Noch in den 70er Jahren war die Amputation der Brust meist die einzige Möglichkeit, Brustkrebs zu behandeln. Die Chancen auf Heilung lagen bei rund 56 Prozent. Heute dagegen leben auch 20 Jahre nach der Diagnose Brustkrebs noch über 65 Prozent der Patientinnen. Zudem können mittlerweile etwa 75 Prozent der Frauen brusterhaltend behandelt werden. Innovative Arzneimittel haben an den Fortschritten entscheidenden Anteil.

Tragen Brustkrebszellen auf ihrer Oberfläche zu viele HER2-Moleküle (hier als Doppelkugeln dargestellt), können sie mit Hilfe bestimmter Antikörper bekämpft werden. Die Y-förmigen Antikörper binden sich gezielt an HER2 und markieren so die Krebszelle, die daraufhin vom Immunsystem erkannt und zerstört wird.

Bei Brustkrebs gleicht kein Krankheitsfall dem anderen: Die Tumorzellen vermehren sich unterschiedlich rasch, reagieren auf bestimmte Hormone oder auch nicht, bewahren sich viele Eigenschaften typischer Drüsen zellen oder legen diese ab. Ihre Empfindlichkeit für bestimmte Medikamente ist unterschiedlich ausgeprägt. Zur Zeit der Diagnose ist der Tumor unterschiedlich weit gewachsen. In manchen Fällen haben sich bereits Tumorzellen abgelöst und in den Lymphknoten der Achsel verfangen oder diese sogar schon hinter sich gelassen, in anderen Fällen hat dieser Prozess noch nicht begonnen. Das bedeutet: Bei Brustkrebs gibt es nicht die eine Standardtherapie. Vielmehr muss die Behandlung individuell auf jede Patientin, ihre Erkrankung, ihren Allgemeinzustand und ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

Charakterisierung der Erkrankung

Ärzte und Tumorforscher haben eine Klassifikation erfunden, mit der die individuelle Krankheitssituation einer Patienten charakterisiert werden kann. Das Krankheitsstadium wird anhand der Kriterien Tumorgröße, Vorhandensein von Tumorzellen in Lymphknoten nahe der Brust und Auftreten von Metastasen in anderen Organen beschrieben. Der Grad der „Bösartigkeit“ der Krebszellen wird daran gemessen, wie stark sie sich in ihrem Erscheinungsbild von normalen Zellen unterscheiden. Außerdem interessiert die Ärzte, welche und wie viele Rezeptoren, d.h. "Empfangsantennen", die Zellen für Östrogen und den vermehrungsfördernden Botenstoff EGF besitzen; das fassen sie als Rezeptorstatus zusammen. Die Charakterisierung der Erkrankung ist wichtig für die Therapieplanung.

Die Strategie

Die Strategie zur Bekämpfung der Krebszellen ist allerdings immer die gleiche: „Was sich entfernen lässt, entfernen; was sich nicht entfernen lässt, abtöten; was sich nicht abtöten lässt, am Vermehren hindern.“ Dazu stehen grundsätzlich die Operation, die Strahlentherapie und Medikamente verschiedener Art zur Verfügung. Dazu kommen noch Medikamente, die die Nebenwirkungen anderer therapeutischer Maßnahmen abmildern. Je nachdem, wie weit der Brustkrebs fortgeschritten ist, versuchen Ärzte, den Krebs auszuheilen (im Fachjargon: sie behandeln kurativ) oder, wenn es dafür zu spät ist, ihn zurückzudrängen und die Symptome zu lindern, damit die Patientin mehr Lebenszeit bei möglichst guter Lebensqualität erhält (sie behandeln palliativ). Die kurative wie die palliative Behandlung kann Jahre dauern. Im Folgenden werden einige Therapiebausteine dargestellt.

Operation

Die Methode der Wahl zur Beseitigung des Brusttumors ist die Operation. Noch vor drei Jahrzehnten erfolgte sie nahezu unweigerlich als Amputation der ganzen Brust, da die Ärzte davon ausgingen, dass nur so alle Krebszellen im Umfeld entfernt werden können. Durch Fortschritte in der Operationstechnik und der Arzneimitteltherapie können jedoch mittlerweile 75 Prozent der Patientinnen brusterhaltend operiert werden, ohne dass dies die langfristigen Heilungs- oder Überlebenschancen negativ beeinflusst. Zwei Studien von 2002, in denen die Überlebenschancen von Frauen über 20 Jahre nach brusterhaltender Operation bzw. Brustentfernung verglichen wurden, haben das bestätigt. Selbst wenn der Tumor zunächst zu groß ist, kann versucht werden, ihn medikamentös so zu verkleinern, dass doch noch brusterhaltend operiert werden kann (s.u.). Zusätzlich zum Tumor werden auch Lymphknoten aus den Achselhöhlen entfernt, weil befürchtet werden muss, dass sich in ihnen bereits abgesiedelte Tumorzellen befinden, die von dort aus weitere Organe befallen können. Indem sie noch während der Operation den ersten entnommenen Lymphknoten, den sogenannten Wächter-oder Sentinel-Lymphknoten, untersuchen, können es Ärzte mittlerweile vermeiden, unnötig viele Lymphknoten herauszunehmen. Rund um den eigentlichen Tumor entfernen die Operateure stets sicherheitshalber noch weiteres Gewebe, weil es möglicherweise einzelne Krebszellen enthält. Ist der Tumor sehr groß, so dass doch das ganze Brustgewebe unter der Haut entfernt werden muss, kann während oder nach der Operation die Brust mit einem Implantat wieder aufgebaut werden.

Strahlentherapie

An eine brusterhaltende Operation schließt sich meist noch eine Behandlung mit Röntgenstrahlen an. Diese so genannte Strahlen- oder Radiotherapie ist im Stande, in der Brust verbliebene vereinzelte Krebszellen zu zerstören. Musste die gesamte Brust operativ entfernt werden, ist eine Nachbestrahlung meist nicht erforderlich.

Chemotherapie und Supportivtherapie

Die Chemotherapie ist eine Behandlung mit Arzneimitteln, die Zellen bei der Teilung stoppen oder abtöten – so genannten Zytostatika. Da sich Krebszellen häufiger teilen als die meisten anderen Zellen, werden sie von diesen Medikamenten auch härter getroffen als andere. Zytostatika kommen vor allem nach der Operation zum Einsatz, um im Körper verbliebene Krebszellen zu vernichten. Das kann Rückfällen vorbeugen (adjuvante Therapie) oder, wenn das nicht möglich ist, weil sich die Tumorzellen schon zu weit ausgebreitet haben, Rückfälle zumindest so lang wie möglich hinauszögern (palliative Therapie). Ob eine solche Therapie sinnvoll ist, entscheiden die Ärzte gemeinsam mit der Patientin mit Blick darauf, wie hoch ihr individuelles Risiko für einen Rückfall ist.

Daneben besteht auch die Möglichkeit einer medikamentösen Therapie vor der Operation, einer so genannten neoadjuvanten Therapie. Sie ermöglicht oft, Tumoren zu verkleinern, die zunächst für eine brusterhaltende Operation zu groß sind. Bei einer Chemotherapie erhält die Patientin die Zytostatika entweder als Infusionen, durch Spritzen oder als Tabletten. Im Laufe vieler Wochen wechseln sich Behandlungstage mit behandlungsfreien Tagen ab. Meist werden zwei oder drei Zytostatika kombiniert. Welche Kombination sich am besten eignet, ist von Fall zu Fall verschieden. Nach ihrer Wirkungsweise unterscheidet man verschiedene Gruppen von Zytostatika: Einige (die Alkylantien)schädigen das Erbgut von Zellen, die sich auf die Zellteilung vorbereiten, so massiv, dass diese zu Grunde gehen oder ihre Selbstzerstörung einleiten. Andere (darunter die Anthracycline) verhindern, dass Zellen ihr Erbgut vor einer Zellteilung verdoppeln können. Wieder andere machen die molekularen Seile unbrauchbar, mit denen Zellen bei der Teilung das Erbgut auseinander ziehen, damit jede Tochterzelle ihren Teil erhalten kann. Dazu lösen sie die Seile entweder auf, oder sie lassen sie erstarren; auf diese Weise wirken u.a. die Taxane und die Vinca-Alkaloide.

Leider greifen Zytostatika auch gesunde Zellen an, die sich rasch teilen. Dazu gehören die Blut bildenden Zellen des Knochenmarks, die Zellen der Haarwurzeln sowie die Mund-, Magen- und Darmschleimhautzellen. Das führt zu den häufigsten Nebenwirkungen der Chemotherapie – einem Mangel an weißen oder roten Blutkörperchen, Infektanfälligkeit, Haarausfall, Entzündungen im Mundraum und Störungen bei der Verdauung. Weitere mögliche Nebenwirkungen sind Übelkeit und Erbrechen während und Stunden nach der Medikamentengabe und eine anhaltende Erschöpfung, die den Namen Fatigue erhalten hat. Auch Schäden am Herzen können auftreten.Die meisten dieser Nebenwirkungen können aber heute mit so genannten Supportiv- Medikamenten verhindert oder abgemildert werden: Einige, die so genannten Antiemetika, beugen Übelkeit und Erbrechen vor. Andere unterstützen das geschwächte Knochenmark dabei, vermehrt neue weiße und rote Blutkörperchen zu bilden, was den Abwehrkräften zugute kommt und Erschöpfungszuständen entgegen wirkt; diese Medikamente konnten erst durch Gentechnik hergestellt werden. Seit 2005 kann auch die Regeneration der Mundschleimhaut mit einem ebenfalls gentechnischen Präparat unterstützt werden.

Gezielter wirkende Zytostatika

Wissenschaftler in Pharmaunternehmen arbeiten an Zytostatika, die möglichst viele gesunde Gewebe wenn schon nicht verschonen, so doch wesentlich weniger hart treffen als die Tumorzellen. Ein erster solcher zytostatischer Wirkstoff gegen Brustkrebs ist seit 2002 verfügbar. Er ist so, wie er verabreicht wird, gar nicht besonders wirksam. Erst in den Tumorzellen wird er in eine sehr wirksame Substanz verwandelt, gewissermaßen „scharf gemacht“. Dann stoppt er die Krebszellen bei der Teilung. Das geschieht in den meisten anderen Zellen nicht. Nur Leberzellen stellen leider eine Ausnahme dar: Sie wandeln den Wirkstoff ebenfalls in die stark wirksame Form um und sind dann in ihrer Vermehrung gehindert.

Aber auch ältere Zytostatika konnten die Pharmaforscher dazu bringen, einen Teil der gesunden Zellen zu verschonen – durch Nanotechnologie. So konnten sie die Moleküle eines Zytostatikums in winzige mehrschichtige Kugeln aus fettartigen Substanzen – so genannte Liposomen – einschließen. Nach einer Infusion zirkulieren die Kugeln im Blut und werden vor allem von den Krebszellen aufgenommen, während sie in die meisten anderen Zellen nicht hineingelangen. Es kommt deshalb kaum noch zu Herzschäden oder Haarausfall, allerdings häufiger zu Hautausschlägen. Solche nanotechnologischen Präparate wurden ab 2001 für die Behandlung von metastasiertem Brustkrebs zugelassen. So können moderne Zytostatika in Verbindung mit Supportivmedikamenten dazu beitragen, dass die Chemotherapie viel von ihrem einstigen Schrecken verliert.

Resistenzen

Leider verhalten sich Krebszellen in mancher Hinsicht wie Krankheitserreger. So können auch sie gegen ein Arzneimittel, gegen das sie zunächst wehrlos sind, unempfindlich – resistent – werden. Daher werden in der Regel Kombinationen mehrerer Medikamente eingesetzt, von denen jedes einen anderen Angriffspunkt an den Tumorzellen hat. Wenn es trotzdem zu Resistenzen kommt, muss die Behandlung auf andere Zytostatika umgestellt werden. Da heute über 20 verschiedene Zytostatika für die Behandlung verschiedener Stadien des Brustkrebses zugelassen sind, haben Ärzte stets zahlreiche Möglichkeiten, auf eine für die jeweilige Patientin geeignete zweite oder dritte Therapie zurückzugreifen.

Hormontherapie

Schon vor 1900 war bekannt, dass es Brusttumoren gibt, die zum Wachstum Östrogen benötigen (heute ist bekannt, dass das für zwei Drittel aller Brustkrebsfälle gilt). Und schon 1936 wurde die Idee formuliert, dass sich Brustkrebs mit Medikamenten behandeln lassen könnte, die die Östrogenwirkung unterdrücken. Doch erst 1983 konnte in Deutschland ein erstes Medikament mit dieser Eigenschaft zugelassen werden. Die gegen Östrogen gerichtete Krebstherapie erhielt den Namen Hormontherapie, obwohl nicht mit einem Hormon, sondern gegen ein Hormon therapiert wird. Heute stehen Ärzten drei Klassen von Medikamenten zur Verfügung: Bei jüngeren Frauen werden vor allem GnRH-Analoga eingesetzt (seit 1990); sie drosseln die Bildung von Östrogen in den Eierstöcken. Bei Patientinnen nach der Menopause, wenn die Eierstöcke ihre Hormonproduktion eingestellt haben und Östrogen nur noch im Fettgewebe und in Muskeln gebildet wird, kommen Anti-Östrogene (seit 1983) oder Aromatasehemmer (seit 1984; verbessert seit 1996) zum Einsatz. Anti-Östrogene schirmen alle Zellen gegen Östrogen ab. Aromatasehemmer verhindern, dass Östrogen überhaupt gebildet wird; ihr Name rührt von ihrem Ansatzpunkt im Körper her, dem Enzym Aromatase, das an der Östrogenbildung beteiligt ist. Als adjuvante Standardbehandlung für östrogenabhängigen Brustkrebs nach der Menopause gilt nach aktuellen Leitlinien die mehrjährige Einnahme eines Aromatasehemmers. Es sind aber auch andere Behandlungsschemata zugelassen, darunter die 'sequenzielle Therapie' mit zwei bis drei Jahren Anti-Östrogen und weiteren zwei bis drei Jahren Aromatasehemmer. Wie die Chemotherapie ist die Hormontherapie nicht ohne Nebenwirkungen, wenn diese auch vergleichsweise mild ausfallen. So kann die Unterdrückung der Östrogenwirkung durch Aromatasehemmer beispielsweise das Risiko für das Auftreten von Osteoporose verstärken. Manche Anti-Östrogene können u.a. Gebärmutter-Komplikationen hervorrufen. Es gibt jedoch medizinische Möglichkeiten, die Risiken zu minimieren.

Meilensteine in der medikamentösen Behandlung des Brustkrebses*

- 2011 Neues Zytostatikum zur Therapie des fortgeschrittenen Brustkrebs nach Versagen aller anderen Medikamente

- 2005 Antikörpertherapie senkt in Studien Rückfallrisiko bei nicht metastasiertem Brustkrebs

- 2003 Aromatasehemmer nach Anti-Östrogen senkt in Studien Rückfallrisiko

- 2003 Neuer Medikamententyp gegen Erbrechen nach Chemotherapie (NK1-Rezeptor-Antagonist)

- 2001 Erstes Zytostatikum in Liposomen mit besserer Verträglichkeit

- 2000 Erste Antikörpertherapie gegen metastasierten Brustkrebs

- 1996 Verbesserte Aromatasehemmer der 3. Generation zur Hormontherapie

- 1994 Erstes Taxan für die Chemotherapie

- 1991 Erstes Medikament, das Neubildung weißer Blutkörperchen nach Chemotherapie anregt

- ab 1990 Neoadjuvante Chemotherapie in Studien

- 1990 GnRH-Analoga zur Hormontherapie

- 1990 Neuer Medikamententyp gegen Erbrechen durch Chemotherapie (Setrone)

- 1984 Erster Aromatasehemmer zur Hormontherapie

- 1983 Erstes Anti-Östrogen zur Hormontherapie

- ab 1980 Chemotherapie in der Brustkrebstherapie

* Jahreszahlen für Medikamente beziehen sich auf Zulassung in Deutschland

Ansatzpunkt HER2-Rezeptor

Auf der Suche nach therapeutisch nutzbaren Unterschieden zwischen Brustkrebs- und gesunden Zellen fielen den Krebsforschern auch die HER2-Rezeptoren auf. Das sind Moleküle in der Zellmembran, die als Empfangsantennen für einen bestimmten Botenstoff dienen. Bindet sich der Botenstoff an die Rezeptoren, stiften diese die Zelle zum Teilen an. Über HER2-Rezeptoren verfügen zwar auch gesunde Zellen, doch die mit Abstand höchste Dichte dieser Rezeptoren findet sich bei den Brustkrebszellen von rund einem Viertel aller Patientinnen. Das Übermaß an HER2-Rezeptoren bewirkt bei ihnen, dass sich die Zellen noch schneller teilen und noch häufiger Metastasen bilden als sonst. Aufbauend auf dieser Entdeckung wurden zielgerichtete Krebsmedikamente entwickelt. Werden sie angewendet, heften sie sich entweder dicht an dicht an die HER2-reichen Krebszellen, worauf hin sie vom Immunsystem bemerkt und zerstört werden; oder sie hindern HER2-Rezeptoren daran, ihrer Zelle zu berichten, dass sie den Botenstoff empfangen haben. Die Behandlung ist nur für diejenigen Patientinnen sinnvoll, die HER2-positiv sind, weshalb Ärzte zunächst den HER2-Status der Krebszellen ermitteln. Dazu werden Zellen aus dem herausoperierten Primärtumor (oder aus einem wieder aufgetretenen Tumor oder einer Metastase) auf HER2-Rezeptoren hin analysiert. Weitere, am HER2-Rezeptor ansetzende Medikamente sind derzeit in der Erprobung.

Am Computer überprüfen Pharmaforscher, ob ein neuer Wirkstoff (Mitte) wirklich auf ein Biomolekül einwirken kann, das an der Krebsentstehung beteiligt ist. Vom Biomolekül ist nur ein Ausschnitt mit einer Vertiefung in der Oberfläche gezeigt, in die der Wirkstoff passt.

Unterdrückung der Blutversorgung

Gesunde Gewebe sind engmaschig von Blutgefäßen durchzogen. So können sich die Zellen leicht aus nahe gelegenen Gefäßen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Wenn hingegen Krebszellen neu entstehen oder einzelne Metastasezellen ein neues Organ besiedeln, vermehren sie sich rasch zu Zellklumpen, denen ein solches Gefäßsystem fehlt. Sie gleichen hastig hochgezogenen Wohngebieten ohne Anbindung an Wasser, Kanalisation und Strom. Die fehlende „Infrastruktur“ bringt den Tumor-Zellklumpen in Versorgungsnöte und sein Wachstum schließlich bei rund zwei bis drei Millimeter Durchmesser zum Erliegen. In dieser Situation „entdecken“ einige Krebszellen jedoch, dass sie durch Ausschütten bestimmter Hormone die Bildung neuer Blutgefäße veranlassen können, die dann – von bestehenden Gefäßen ausgehend – mitten durch den Tumor führen. Ist der Tumor so erst einmal angeschlossen, steht seiner weiteren Vergrößerung und der gefährlichen Metastasenbildung nichts mehr im Wege.

Bislang ist ein Präparat zugelassen, das die Bildung neuer Blutgefäße bei Brustkrebs verhindert, ein sogenannter Angiogenese-Hemmer.

Knochenmetastasen

Bilden abgesiedelte Brustkrebszellen in einem Knochen Metastasen, führt das häufig zu Knochenabbau und Schmerzen. Hiergegen wurden spezielle Medikamente entwickelt: die sogenannte Bisphosphonate und eine monoklonaler Antikörper; einige von ihnen werden als Injektion verabreicht, andere sind als Tabletten verfügbar. Derzeit wird in Studien untersucht, ob Bisphosphonate Knochenmetastasen sogar verhindern und so lebensverlängernd wirken können.

Erfolge der medikamentösen Krebstherapie

Wie nachhaltig wirksam eine Krebstherapie ist, zeigt sich erst nach vielen Jahren am Ausbleiben von Rückfällen und an der Lebenszeit nach der Behandlung. Für adjuvante Chemo- und Hormontherapien haben Studien inzwischen solche Langzeiterfolge bestätigt. So zeigte eine 15-jährige Nachbeobachtung von Patientinnen, die bis 1995 im Rahmen von Studien behandelt worden waren, dass beide Therapieformen das Risiko, an Brustkrebs zu sterben, halbieren konnten.* Dabei waren bis 1995 eine Reihe von Präparaten und Medikamentenkombinationen noch gar nicht im Gebrauch, für die mittlerweile belegt ist, dass sie die Rückfallraten in den ersten Jahren nach der Operation weiter senken, was ein Anzeichen dafür ist, dass sie auch langfristig noch besser als die älteren Präparate wirken. Bei Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs konnte zwar durch die medikamentösen Therapien des letzten Jahrhunderts im Schnitt keine Lebensverlängerung erzielt werden, wohl aber eine bessere Lebensqualität in den letzten Lebensjahren. Neuartige Therapieformen wie Taxane enthaltende Zytostatika-Kombinationen oder die Antikörpertherapie bei HER2-positivem Brustkrebs waren vor 2000 allerdings noch wenig verbreitet oder nicht zugelassen. Ihr Effekt auf die Überlebenszeiten wird sich erst in den nächsten Jahren dokumentieren lassen. Insgesamt ist die Sterblichkeit durch Brustkrebs in Deutschland seit den 90er Jahren nach jahrzehntelangem Anstieg endlich im Sinken begriffen. Dazu hat neben besseren Therapien auch die häufiger genutzte und qualitativ verbesserte Früherkennung beigetragen.

* Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group, The Lancet 365 (2005), 1687-1717.

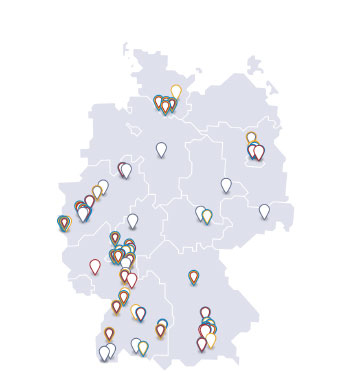

Disease-Management-Programme

Regierung und Krankenkassen haben sich 2002 darauf verständigt, für Brustkrebs strukturierte Behandlungsprogramme, so genannte Disease-Management-Programme (DMP) aufzulegen. Die Teilnahme am DMP ist für Patientinnen freiwillig. Den Teilnehmenden wird ein therapeutischer Mindeststandard mit einer engmaschigen Gesundheitsüberwachung zugesagt. Hierfür wurden die medizinisch-therapeutischen Vorgaben vom Koordinierungsausschuss, einem Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen, erarbeitet. Darauf aufbauend sind durch das Bundesversicherungsamt bislang mehr als 1400 regionale DMPs zugelassen worden, bei denen sich ungefähr 22.200 Versicherte eingeschrieben haben. Aufgrund des medizinischen Fortschritts ist es dringend geboten, die medizinisch-therapeutischen Vorgaben regelmäßig zu aktualisieren. Das ist mindestens in Jahresabständen vorgeschrieben. Gerade im Bereich Krebs werden Therapieschemata fortlaufend auf Grund neuester Forschungsergebnisse verändert, um für Patienten bestmögliche Chancen zu gewährleisten.

Die Kapitel dieses Artikels / Mehr zum Thema

Die moderne Brustkrebsbehandlung