17 Fragen an die forschende Pharma-Industrie

Was leistet Pharma für den Wirtschaftsstandort und die Sozialsysteme?

Forschende Pharma-Unternehmen bereichern den Wirtschaftsstandort und ihre Produkte sorgen dafür, dass die Pflege- und Arbeitslosenversicherung geschont werden können.

Forschende Pharma-Unternehmen bereichern den Wirtschaftsstandort und ihre Produkte sorgen dafür, dass die Pflege- und Arbeitslosenversicherung geschont werden können.

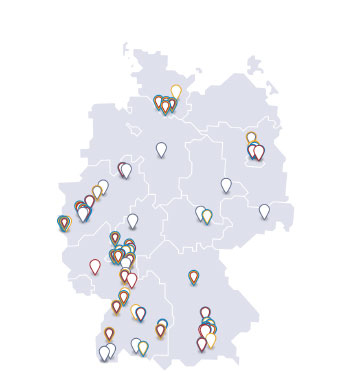

An unseren knapp 90 Standorten beschäftigen wir rund 80.000 hochqualifizierte Spezialisten – und jeder von ihnen schafft zwei bis drei weitere Arbeitsplätze in anderen Unternehmen. Auch die hohe Exporttätigkeit der industriellen Gesundheitswirtschaft trägt zum deutschen Wohlstand bei: Von den insgesamt 46,3 Mrd. Euro Umsatz mit Wirkstoffen und Arzneimitteln allein im Jahr 2015, wurden zwei Drittel im Ausland erzielt.

Wirksame und sichere Medikamente stiften Nutzen, bei dem die Herzen von Wirtschafts- und Sozialpolitikern höherschlagen müssten: Denn sie verringern Arbeitsunfähigkeit, Krankenhausaufenthalte und Pflegebedürftigkeit und sichern damit Sozialbeiträge. Durch sie können wir heute viel besser Krankheiten vorbeugen, lindern oder heilen. Was vor kurzem noch undenkbar war, ist heute Realität: Hepatitis-C-Patienten können vollständig geheilt werden. Immer mehr Menschen überleben heute sogar ihre Krebserkrankung und zwei Drittel von ihnen kehren wieder ins Arbeitsleben zurück.

Pharma-Unternehmen sind effizient. Wir arbeiten für den medizinischen Fortschritt und dafür, dass er auch bei den Menschen ankommt. Was Deutschland davon hat? Wohlstand und wirtschaftliche Sicherheit.

Wie forschend sind eigentlich forschende Pharma-Unternehmen?

Um die Antwort auf diese Frage zu lesen, brauchen Sie ca. eine Minute. In dieser Minute haben unsere Mitgliedsunternehmen in Deutschland durchschnittlich 10.274 Euro in Forschungs- und Entwicklungsprojekte gesteckt. Wenn der Tag vorbei ist, werden es 15 Millionen – und am Ende des Jahres fünfeinhalb Milliarden Euro sein. Das ist viel Geld.

Um die Antwort auf diese Frage zu lesen, brauchen Sie ca. eine Minute. In dieser Minute haben unsere Mitgliedsunternehmen in Deutschland durchschnittlich 10.274 Euro in Forschungs- und Entwicklungsprojekte gesteckt. Wenn der Tag vorbei ist, werden es 15 Millionen – und am Ende des Jahres fünfeinhalb Milliarden Euro sein. Das ist viel Geld.

Was wir damit anfangen? Wir erforschen und entwickeln neue Medikamente beispielsweise gegen Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Alzheimer, Rheuma, Asthma und Multiple Sklerose. Oder gegen seltene Erkrankungen. Wir entwickeln völlig neue Wirkstoffe. Wir verbessern vorhandene. Wir reduzieren Nebenwirkungen. Wir entwickeln neue Darreichungsformen, die den Patienten eine bessere, eine einfachere Einnahme ermöglichen. Und wir arbeiten an Impfstoffen, die Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen.

Klinische Forschung übersetzt wissenschaftliche Möglichkeiten in konkrete Medikamente. Sie bringt jahrzehntelange Grundlagenforschung ans Krankenbett. Ohne Klinische Forschung würde man vor dem breiten Einsatz eines Medikaments nie erfahren, ob es sicher und wirksam ist. Pharmaforscher können so etwas. Und in Deutschland übrigens besonders gut. Von den USAeinmal abgesehen, werden in keinem Land mehr klinische Studien durchgeführt als hierzulande.

377 Medikamente mit neuen Wirkstoffen – das ist die Bilanz der vergangenen 10 Jahre. Oder ein Blick voraus: Bis 2019 werden voraussichtlich 120 Krankheiten erstmalig oder besser therapierbar sein.

So forschend sind die Forschenden.

Wir werden immer älter. Was bedeutet das für unsere Forschung?

Moderne Medizin ist kein Selbstzweck. Sie eröffnet Menschen neue Lebenschancen. Sie wollen länger gesund leben – und das gelingt immer besser. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen hat sich in den vergangenen 20 Jahren um dreieinhalb, die der Männer um fünf Jahre erhöht. Das liegt nicht nur, aber auch an besseren Medikamenten.

Moderne Medizin ist kein Selbstzweck. Sie eröffnet Menschen neue Lebenschancen. Sie wollen länger gesund leben – und das gelingt immer besser. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen hat sich in den vergangenen 20 Jahren um dreieinhalb, die der Männer um fünf Jahre erhöht. Das liegt nicht nur, aber auch an besseren Medikamenten.

Das verändert den Fokus unserer Forschung. Viele Krankheiten erfahren erst durch den demografischen Wandel die notwendige Aufmerksamkeit. Dass Demenz oder Parkinson heute verstärkt im Fokus stehen, liegt daran, dass Menschen früher meist gar nicht so alt wurden, um daran zu erkranken.

Chronisch kranke Menschen nehmen heute über viel längere Zeiträume Medikamente ein. Moderne Medikamente müssen daher auch langfristig gut verträglich sein. Deshalb entwickeln wir gezieltere Medikamente – denn je spezifischer ein Präparat wirkt, desto wahrscheinlicher ist ein günstigeres Nebenwirkungsprofil. Oder wir suchen und finden Wege, um die Wirkstoffmenge zu reduzieren, ohne die Wirksamkeit zu vermindern.

Bedenklich ist, dass es gerade neue Medikamente gegen chronische Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes zunehmend schwer in Deutschland haben, als Innovationen anerkannt zu werden. Wenn Fortschritt nicht als Fortschritt gewürdigt wird, ist seine Refinanzierung schwierig. Dadurch sind Medikamente, die in anderen Ländern Patienten helfen, hierzulande nicht erhältlich.

Jedes dritte neue Medikament hat „keinen belegten Zusatznutzen“. Glauben Sie das wirklich?

In Deutschland muss jedes neu zugelassene Arzneimittel seinen Zusatznutzen im Vergleich zu einem bereits im Markt befindlichen Medikament beweisen (AMNOG-Verfahren). Das Ergebnis ist Grundlage für Preisverhandlungen. Als Faustregel gilt: Hat das neue Präparat einen höheren Zusatznutzen, kann das Unternehmen einen höheren Preis aushandeln – und umgekehrt. Das macht Sinn – eigentlich.

In Deutschland muss jedes neu zugelassene Arzneimittel seinen Zusatznutzen im Vergleich zu einem bereits im Markt befindlichen Medikament beweisen (AMNOG-Verfahren). Das Ergebnis ist Grundlage für Preisverhandlungen. Als Faustregel gilt: Hat das neue Präparat einen höheren Zusatznutzen, kann das Unternehmen einen höheren Preis aushandeln – und umgekehrt. Das macht Sinn – eigentlich.

Was aber, wenn sich die Verhandlungspartner gar nicht darauf einigen können, wie dieser Zusatznutzen gemessen werden kann? Genau das wird in Deutschland immer mehr zur Realität: In drei von vier Fällen, in denen ein „zusätzlicher Nutzen“ angeblich nicht belegt ist, erfolgte dieses Urteil aus rein formalen Gründen. Dabei sind Wirksamkeit und Nutzen bereits offiziell bestätigt. Beim Patienten kommen sie immer öfter nicht an.

„Formale Gründe“ aber heißt, dass die prüfende Institution die vorgelegten Studiendaten nicht akzeptiert – und deshalb auch gar nicht erst prüft. Ein Nein aus formalen Gründen enthält somit überhaupt keine Aussage darüber, ob ein Medikament einen Zusatznutzen hat.

Wir glauben, dass dies mehr als ein Methodenstreit ist, der auf dem Rücken der Patienten ausgetragen wird. Denn seit Einführung der (Zusatz-) Nutzenbewertung gibt es immer mehr Medikamente, die in Deutschland nicht erhältlich sind, weil die Kassen aufgrund dieser Bewertungen nicht bereit sind, einen fairen Preis zu zahlen. Bereits jedes fünfte AMNOG-bewertete Medikament ist in Deutschland nicht mehr verfügbar.

In der Realität schafft das AMNOG immer mehr Versorgungslücken.

Lieferengpässe bei Arzneimitteln – wie kann das sein?

Lieferengpässe sind manchmal systembedingt. Die Preise für einige innovative Arzneimittel sind hierzulande so unter Druck geraten, dass es sich für Händler lohnt, in Deutschland diese Medikamente zu kaufen, um sie in anderen Ländern gewinnbringend zu verkaufen. Arzneimittel, die eigentlich für Patienten in Deutschland hergestellt wurden, fließen ab – und dann kann es eng werden. Das ließe sich weitgehend vermeiden: Man müsste nur sicherstellen, dass die im Rahmen des AMNOG-Verfahrens zwischen Krankenkassen und Hersteller vereinbarten Rabatte direkt abgerechnet und nicht öffentlich gelistet werden. Diese Form der Abrechnung von Rabatten ist ein bewährtes Verfahren und bei Rabattverträgen mit Krankenkassen für über 50 Prozent aller Arzneimittel in Deutschland bestens etabliert.

Lieferengpässe sind manchmal systembedingt. Die Preise für einige innovative Arzneimittel sind hierzulande so unter Druck geraten, dass es sich für Händler lohnt, in Deutschland diese Medikamente zu kaufen, um sie in anderen Ländern gewinnbringend zu verkaufen. Arzneimittel, die eigentlich für Patienten in Deutschland hergestellt wurden, fließen ab – und dann kann es eng werden. Das ließe sich weitgehend vermeiden: Man müsste nur sicherstellen, dass die im Rahmen des AMNOG-Verfahrens zwischen Krankenkassen und Hersteller vereinbarten Rabatte direkt abgerechnet und nicht öffentlich gelistet werden. Diese Form der Abrechnung von Rabatten ist ein bewährtes Verfahren und bei Rabattverträgen mit Krankenkassen für über 50 Prozent aller Arzneimittel in Deutschland bestens etabliert.

Auch produktionsbedingt kann es zu Engpässen kommen – z. B., wenn ein Rohstoff fehlt oder eine Produktionsanlage defekt ist. Oder weil die Herstellung ein komplexer biologischer Prozess ist, bei dem immer mal wieder etwas nicht reibungslos funktioniert – wie bei Impfstoffen. Der Herstellungs- und Prüfprozess einzelner Komponenten und des daraus resultierenden Mehrfachimpfstoffs kann hier bis zu 26 Monate in Anspruch nehmen – weil sich biologische Prozesse nur bedingt beschleunigen lassen.

Wir Hersteller tun alles, um Lieferengpässe zu vermeiden. Denn sie bedeuten nicht nur Probleme für Patienten und Apotheker, sondern auch Umsatzverlust für uns, und sie verringern die Chancen gegenüber Konkurrenzprodukten.

Wird die medizinische Versorgung schlechter? Doch nicht in Deutschland. Oder etwa doch?

Unser Gesundheitswesen hat einen guten Ruf. Aber sollten wir nicht auch daran arbeiten, dass das so bleibt? Nach einer repräsentativen Umfrage, die der vfa beauftragt hat, befürchten 35 Prozent der Befragten, dass sie nicht die besten Medikamente erhalten. Da haben sie gar nicht so unrecht.

Unser Gesundheitswesen hat einen guten Ruf. Aber sollten wir nicht auch daran arbeiten, dass das so bleibt? Nach einer repräsentativen Umfrage, die der vfa beauftragt hat, befürchten 35 Prozent der Befragten, dass sie nicht die besten Medikamente erhalten. Da haben sie gar nicht so unrecht.

Die Bestimmung eines (Zusatz-)Nutzens als Grundlage für Preisverhandlungen zwischen Hersteller und Kassen im AMNOG-Verfahren ist im Prinzip gut, aber an der Umsetzung hapert es. Dort stehen immer öfter nicht die Patienteninteressen, sondern die kurzfristigen Sparziele der Krankenkassen im Fokus.

Beispiel Diabetes: Drei von vier Medikamenten kommen ohne nachgewiesenen Zusatznutzen aus dem Verfahren. Darunter sind leichter einzunehmende Medikamente gegen Diabetes und Produkte mit neuem Wirkprinzip bzw. neuer Darreichungsform. Diabetes-Patienten in Deutschland haben so bei der Versorgung immer häufiger das Nachsehen gegenüber den Diabetes-Patienten in anderen europäischen Ländern.

Beispiel Multiple Sklerose: Die Behandlung der Krankheit mit den „1000 Gesichtern“ macht große Fortschritte. Obwohl alle seit 2011 neu eingeführten Therapien in den Leitlinien der ärztlichen Fachgesellschaft empfohlen werden, lautete das Urteil am Ende des Verfahrens bei einigen auf keinen Zusatznutzen. In der Folge drohen Krankenkassen den Ärzten „Strafzahlungen“ an, wenn sie ihren Patienten diese zweifelsfrei besseren neuen und gleichteuren Medikamente verschreiben.

Eine solche Versorgung per Rotstift kann nicht im Interesse der Patienten sein.

Medikamente nur für die Reichen – und wer tut etwas für die Armen der Welt?

Die Namen unserer Mitgliedsunternehmen stehen hinter ehrgeizigen Programmen, die die Chance haben, mehr Menschen eine bessere Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Ob es um die Ausrottung der Flussblindheit, um Schlafkrankheit oder die tückische Wurmkrankheit Bilharziose geht – allen diesen Programmen ist gemein: Sie betreffen viele Millionen fast immer arme Menschen und erfordern eine logistische Mega-Anstrengung. Die beteiligten Unternehmen spenden die Medikamente oder geben sie zum Selbstkostenpreis ab, bis die Erkrankung Geschichte ist. 2015 wurden Arzneimittel für mehr als 1,5 Milliarden Behandlungen gegen Tropenkrankheiten gespendet. In der „London Declaration“ haben sich Pharma-Unternehmen verpflichtet, an der Ausrottung oder Eindämmung von zehn dieser Krankheiten bis 2020 mitzuwirken. Um das zu erreichen, werden sie bis dahin Medikamente für 14 Milliarden Behandlungen zur Verfügung stellen.

Die Namen unserer Mitgliedsunternehmen stehen hinter ehrgeizigen Programmen, die die Chance haben, mehr Menschen eine bessere Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Ob es um die Ausrottung der Flussblindheit, um Schlafkrankheit oder die tückische Wurmkrankheit Bilharziose geht – allen diesen Programmen ist gemein: Sie betreffen viele Millionen fast immer arme Menschen und erfordern eine logistische Mega-Anstrengung. Die beteiligten Unternehmen spenden die Medikamente oder geben sie zum Selbstkostenpreis ab, bis die Erkrankung Geschichte ist. 2015 wurden Arzneimittel für mehr als 1,5 Milliarden Behandlungen gegen Tropenkrankheiten gespendet. In der „London Declaration“ haben sich Pharma-Unternehmen verpflichtet, an der Ausrottung oder Eindämmung von zehn dieser Krankheiten bis 2020 mitzuwirken. Um das zu erreichen, werden sie bis dahin Medikamente für 14 Milliarden Behandlungen zur Verfügung stellen.

Wir übernehmen Verantwortung, um Versorgung zu ermöglichen: Deshalb schließen unsere Unternehmen z. B. Verträge mit Generika-Unternehmen, damit sie patentgeschützte Medikamente in großen Mengen kostengünstig anbieten können. Anders wäre es nicht möglich, dass heute über 18 Millionen Menschen weltweit mit HIV-Medikamenten versorgt werden können.

Und auch bei der Erforschung neuer Medikamente gegen „Armutserkrankungen“ geht es voran. Pharma-Unternehmen arbeiten in Partnerschaften zusammen, um gemeinsam den Spagat hinzubekommen: wirksame, sichere und gleichzeitig für arme Länder bezahlbare Medikamente oder Impfstoffe gegen lebensbedrohliche Krankheiten wie Tuberkulose oder die Schlafkrankheit.

Pharmazeutische Forschung macht uns klüger. Wetten, dass Deutschland davon profitiert?

Unsere Unternehmen produzieren Wissen. Wissen, aus dem eher unscheinbare Produkte entstehen wie Pillen oder farblose Flüssigkeiten. Doch diese Produkte haben es in sich – in ihnen ist das Wissen verdichtet, wie wir heute bestimmte Krankheiten bekämpfen, verhindern oder eliminieren können.

Unsere Unternehmen produzieren Wissen. Wissen, aus dem eher unscheinbare Produkte entstehen wie Pillen oder farblose Flüssigkeiten. Doch diese Produkte haben es in sich – in ihnen ist das Wissen verdichtet, wie wir heute bestimmte Krankheiten bekämpfen, verhindern oder eliminieren können.

Deutschland profitiert davon massiv: Die pharmazeutische Industrie erreicht eine durchschnittliche Brutto-Wertschöpfung in Höhe von 142.000 Euro pro Arbeitsplatz (2014). Das ist mehr als das Doppelte des Durchschnitts der Gesamtwirtschaft. Gut für Steueraufkommen und Bruttoinlandsprodukt.

Unser Land ist nach den USA der zweitgrößte Standort bei der Produktion von biopharmazeutischen und komplexen Arzneimitteln. Auf dem Weltmarkt ist es kein Geheimnis, dass man hier qualifizierte Arbeitsplätze, pharmazeutisches Know-How und eine gute Infrastruktur findet.

Ein Grund, um sich entspannt zurückzulehnen, darf das nicht sein. In einem globalisierten, immer intensiver werdenden Wettbewerb um Investitionen in den lokalen Standort müssen wir aufpassen, unsere Spitzenstellung im Bereich Pharmaforschung und -produktion nicht zu verlieren. Allein in Gebäude und Sachanlagen investieren wir aktuell jährlich 1,6 Mrd. Euro. Doch immer mehr Bürokratismus hemmt die Investitionslaune. Es müssen dringend formalistische Fesseln reduziert und weitere Investitionsanreize geschaffen werden.

Denn: Forschung macht uns nicht nur klüger. Sie ist auch die Grundlage unseres Wohlstands.

Der Einsatz? Mehr als 1 Milliarde Euro. Das Risiko zu scheitern? Über 99 Prozent. Wer tut denn so was?

Wir tun so was.

Wir tun so was.

Alzheimer ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Bis heute gibt es keine zufriedenstellende Therapie, aber einen Berg zerstörter Hoffnungen. Wer heute ein klinisches Programm startet, weiß: Mehr als 100 Studien sind in der Vergangenheit fehlgeschlagen. Und er weiß: Um ein jahrelanges Forschungsprogramm zu unterhalten, werden vielleicht mehr als 1 Milliarde Euro nötig sein.

Das ist eine Wette, für die sich wohl die wenigsten erwärmen würden. Trotzdem: Zurzeit sind 77 Wirkstoffe gegen Alzheimer in der Erprobung, 21 davon in der klinischen Phase III.

Denn Aufgeben gilt nicht.

Es liegt in der DNA von forschenden Pharma-Unternehmen nicht stillzustehen. Auch deshalb konnten Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen seit 1980 um ein Drittel reduziert werden. Auch deshalb können HIV-Infizierte heute so alt werden wie gesunde Menschen. Auch deshalb ist die Sterblichkeit an Krebs seit 1993 um ein Viertel zurückgegangen. Deshalb können wir uns heute gegen mehr als 25 Infektionskrankheiten impfen lassen. Oder eine Krankheit wie Hepatitis C heilen.

Übrigens: Eine Wette wie die gegen Alzheimer gehen nur wirtschaftlich gesunde Unternehmen ein.

Wieviel Gewinn muss ein Pharma-Unternehmen eigentlich machen?

Ohne Gewinn geht es nicht.

Ohne Gewinn geht es nicht.

Nur wirtschaftlich gesunde Unternehmen können ihre Beschäftigten bezahlen. Und Medikamente oder Impfstoffe entwickeln, die wirksamer, verträglicher und sicherer sind. Auch solche, für die es kaum Patienten gibt, weil die Krankheiten zum Glück so selten sind. Oder für Krankheiten, die so komplex sind, dass es schon an Wunder grenzt, wenn sie überhaupt behandelbar sind.

Eigentlich ist Arzneimittelentwicklung eine „mission impossible“. Ein Medikament muss den Zielort erreichen, an dem es im Körper wirken soll, ohne vorher abgebaut oder ausgeschieden zu werden. Dort muss es sich mit Molekülen des Körpers oder eines Erregers verbinden, die im Krankheitsprozess eine wichtige Rolle spielen – und wirken. Später muss es sich wieder abbauen bzw. ausgeschieden werden. Neben- und Wechselwirkungen sollten möglichst gering sein. Und das alles nützt am Ende nichts, wenn es nicht zuverlässig großtechnisch herstellbar ist.

Moderne Arzneimittel sind Hightech-Produkte. Die Mehrzahl der Forschungsprojekte muss vorzeitig abgebrochen werden – Sicherheit ist wichtiger als Erfolg. Von 5.000 bis 10.000 Substanzen, die ursprünglich untersucht werden, erreicht nur eine tatsächlich später den Markt.

Arzneimittelentwicklung ist finanziell ein Hochrisiko-Geschäft. Gewinne der Pharma-Unternehmen sind Voraussetzung für den medizinischen Fortschritt. Einsparungen, die das Ziel haben, kurzfristig die Ausgaben für Arzneimittel zu begrenzen, haben deshalb durchaus langfristige Nebenwirkungen.

Arzneimittel verursachen Kosten – haben wir das im Griff?

Arzneimittel verursachen Kosten – richtig. Und die Ausgaben der Krankenkassen für Arzneimittel steigen – auch richtig: Im Jahr 2016 waren es 3,1 Prozent pro Versichertem. Das ist weder eine Explosion, noch Grund sich Sorgen zu machen.

Arzneimittel verursachen Kosten – richtig. Und die Ausgaben der Krankenkassen für Arzneimittel steigen – auch richtig: Im Jahr 2016 waren es 3,1 Prozent pro Versichertem. Das ist weder eine Explosion, noch Grund sich Sorgen zu machen.

Seit Jahrzehnten liegt der Anteil der Arzneimittel-Ausgaben an den Gesamtausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung unverändert bei rund 16–17 Prozent, Tendenz zuletzt sogar fallend. Die Einnahmen der Kassen steigen seit Jahren, die Rücklagen sind hoch, das System ist stabil.

Die Ausgaben für innovative Arzneimittel werden dramatisch überschätzt. Sie machen nur sechs Prozent aus; oder andersherum: 94 Prozent ihrer Ausgaben geben die Gesetzlichen Kassen für andere Leistungen aus. Drei von vier verschriebenen Präparaten sind Generika. Wir, die Forschenden, kennen sie gut, denn wir haben deren Wirkstoffe ursprünglich entwickelt. Nach dem Patentablauf werden sie meist sehr günstig – der durchschnittliche Herstellerabgabepreis eines Generikums liegt bei ca. 14 Cent pro Tablette: Was für wenige Jahre teuer erscheint, ist danach sehr lange günstig.

Dennoch gibt es Menschen, die finden, dass man gerade bei Arzneimitteln noch mehr sparen könnte. Nur: Mit den Einnahmen von heute finanzieren wir die Therapieerfolge von morgen. Wo sonst sollten die milliardenschweren Forschungs- und Entwicklungskosten für neue Therapien gegen Krebs, Alzheimer, Diabetes oder Rheuma herkommen?

Von der Zusammenarbeit zwischen Pharma-Unternehmen, Ärzten und Wissenschaft profitieren alle. Warum so skeptisch?

Das Wissen um die Grundlagen von Krankheiten explodiert. Es sinnvoll zu managen ist eine Herausforderung. Wer heute erfolgreich Medikamente erfinden will, denkt, plant und handelt in Netzwerken. Medikamentenentwicklung ist Teamarbeit. Und lebt vom Wissenstransfer.

Das Wissen um die Grundlagen von Krankheiten explodiert. Es sinnvoll zu managen ist eine Herausforderung. Wer heute erfolgreich Medikamente erfinden will, denkt, plant und handelt in Netzwerken. Medikamentenentwicklung ist Teamarbeit. Und lebt vom Wissenstransfer.

Forschende Pharma-Unternehmen haben Deutschland zum Forschungs-Europameister gemacht: 655 Klinische Prüfungen waren es 2015. Weltweit betrachtet, werden nur in den USA mehr Studien von Pharmafirmen durchgeführt. Unser Land spielt bei der Entwicklung zukunftsweisender Therapien eine herausragende Rolle.

Klinische Studien sind ein Gewinn – weit über die finanziellen Investitionen hinaus. Am meisten profitiert der Patient. Er bekommt früh Zugang zu neuen Therapien.

Pharma-Unternehmen führen Studien nicht selber durch – das machen erfahrene Ärzte und hochprofessionelle Klinische Zentren. Diese Zusammenarbeit wird oft kritisch beäugt. Deshalb haben wir mit unserer Transparenz-Initiative einen neuen Standard gesetzt: Seit 2016 veröffentlichen unsere Mitgliedsunternehmen den Umfang ihrer Leistungen z. B. an Ärzte – wenn die Beteiligten zustimmen auch namensbezogen. Mit dieser freiwilligen Initiative wollen wir dazu beitragen, die Debatte zu versachlichen. Und um Vertrauen werben. Wir kennen niemanden, der mit diesem sensiblen Thema so offensiv umgeht.

Denn was ist die Alternative zu dieser Zusammenarbeit? Pharma-Unternehmen entwickeln ihre Medikamente in anderen Ländern. Und diese kommen erst Jahre später den Patienten in Deutschland zugute. Wir können uns nicht vorstellen, dass das wirklich jemand will.

Für Patienten mit seltenen Erkrankungen tut keiner was. Oder etwa doch?

Patienten mit seltenen Erkrankungen haben es besonders schwer. Bevor ihre Krankheit diagnostiziert wird, haben sie meist eine Odyssee durch das Gesundheitssystem hinter sich. Seltene Erkrankungen sind oft genetisch bedingt und häufig lebensbedrohlich. In Deutschland leiden vier Millionen Menschen an einer solchen Erkrankung.

Patienten mit seltenen Erkrankungen haben es besonders schwer. Bevor ihre Krankheit diagnostiziert wird, haben sie meist eine Odyssee durch das Gesundheitssystem hinter sich. Seltene Erkrankungen sind oft genetisch bedingt und häufig lebensbedrohlich. In Deutschland leiden vier Millionen Menschen an einer solchen Erkrankung.

Dagegen Medikamente zu entwickeln ist äußerst schwierig. Aufgrund der geringen Patientenzahl gibt es kaum Wissen zu Verlauf, Diagnose und Ansatzpunkten für Therapien. Auch wenn Pharma-Unternehmen weltweit Studienteilnehmer suchen, sind Studien mit weniger als 100 Patienten keine Seltenheit.

Trotzdem: Noch nie wurden so viele „Orphan Drugs“, Medikamente gegen seltene Erkrankungen, zugelassen wie in den vergangenen Jahren. Das ist das Ergebnis einer EU-Verordnung. Sie fördert gezielt die Entwicklung solcher Medikamente. Forschende Pharma-Unternehmen haben die Herausforderung mit Erfolg angenommen: Während im Jahr 2000 – dem Jahr Eins nach Einführung der Verordnung – gerade mal ein einziges Orphan Drug zugelassen wurde, waren es 2016 bereits 14. Insgesamt stehen somit heute in der EU ca. 130 Medikamente für seltene Erkrankungen zur Verfügung.

Seltene Erkrankungen sind zwar selten, aber es sind nicht wenige: Bis zu 8.000 Krankheiten dieser Art zählen wir heute. Unsere Unternehmen arbeiten mit Hochdruck an neuen Orphan Drugs.

Tierversuche braucht kein Mensch?

Das wäre schön, denn wer führt schon gerne Tierversuche durch? Aber ein pauschales Nein zu Tierversuchen ist leider zu kurz gedacht, denn es würde bedeuten, dass keine neuen Medikamente entwickelt werden könnten, ohne dass das Risiko für Patienten deutlich steigt.

Das wäre schön, denn wer führt schon gerne Tierversuche durch? Aber ein pauschales Nein zu Tierversuchen ist leider zu kurz gedacht, denn es würde bedeuten, dass keine neuen Medikamente entwickelt werden könnten, ohne dass das Risiko für Patienten deutlich steigt.

Erst knapp 10.000 der 30.000 bekannten Erkrankungen sind adäquat behandelbar. Allein in den vergangenen 30 Jahren traten 175 Krankheitserreger neu oder erneut auf. Um dagegen Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln, müssen Pharma-Forscher über Jahre Krankheitsprozesse studieren, Wirkstoffe erfinden und diese auf Nebenwirkungen testen. Dafür nutzen sie, wo immer möglich, Reagenzglas- und Zellkultur-Versuche oder Computersimulationen. Doch Zellkulturen haben weder Blutdruck noch Immunsystem, und Simulationen rechnen nicht das Unbekannte ein. Deshalb sind trotzdem Tierversuche notwendig und gesetzlich vorgeschrieben.

Wirkstoff-Kandidaten, die sich im Tierversuch nicht bewähren, werden gar nicht erst mit Menschen erprobt. Das Dilemma: Wir können Menschen nur helfen, wenn wir bei neuen Wirkstoffen mittels Tierversuchen besondere Risiken weitgehend ausschließen. Wir sorgen aber dafür, dass die Versuchstiere optimal gehalten und nur dann eingesetzt werden, wenn es keine Alternative gibt.

Keinen einzigen Versuch führen wir grundlos durch – das wird streng kontrolliert. Behörden, Tierschutzorganisationen und Industrie suchen gemeinsam nach besseren und effektiveren Alternativmethoden, um die Zahl der Tierversuche weiter zu verringern.

Ob wir Medikamente entwickeln, die keiner braucht? Da sollten Sie mal die Patienten fragen …

Wäre das schön: Ein Medikament pro Krankheit. Aber das ist so realistisch wie eine Einheitsgröße für T-Shirts.

Wäre das schön: Ein Medikament pro Krankheit. Aber das ist so realistisch wie eine Einheitsgröße für T-Shirts.

Ein patientenorientiertes Gesundheitswesen baut deshalb auf Therapieoptionen. Denn wir Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Wirkstoffe und deren Dosierungen oder wir entwickeln Resistenzen: Was bei Patient A die Migräne lindert, kann bei Patient B ein Reinfall sein. Was bei Patient A und B wirkt, kann für B trotzdem nichts sein, weil bei ihm die Nebenwirkungen zu stark sind. Gut, wenn Patient B dann auf eine Alternative zurückgreifen kann.

Aber die, die in Deutschland Arzneimittel bewerten und somit letztlich darüber entscheiden, welche Arzneimittel verfügbar sind (AMNOGVerfahren), tun sich damit schwer. Ein Medikament, das bei einer Patientengruppe nicht besser wirkt als die Vergleichstherapie, kann bei anderen Patienten durchaus das bessere Medikament sein. Oder das einzig vernünftige. Aber für solche notwendigen Differenzierungen sind die AMNOG-Regulierungen zu starr.

Das zeigt sich etwa bei der Versorgungssituation von Epilepsie-Patienten – eine hochindividuelle Krankheit, die bei jedem Einzelnen der 400.000 in Deutschland Erkrankten unterschiedlich ausgeprägt ist. Für ein Drittel dieser Patienten gibt es keine zufriedenstellende Therapie; jede therapeutische Option ist von unschätzbarem Wert für die Betroffenen. Doch das Bewertungsgremium (G-BA) hat diesen Optionen keinen Zusatznutzen im Vergleich zu bestehenden Medikamenten zuerkannt.

Vielleicht sollte man weniger die Kassen fragen, welchen Patienten-Nutzen ein Medikament hat.

Antibiotika-Resistenzen bedrohen uns alle. Wer tut eigentlich etwas dagegen?

Antibiotika sind eine der großen Errungenschaften der Medizin. Weil die vorhandenen immer öfter nicht wirken, steht die Weltgemeinschaft vor einer gewaltigen Bedrohung. Ohne wirksame Antibiotika kann jede kleine Wunde oder eine Operation hochriskant werden, weil sich Entzündungen nicht eindämmen lassen. Das Ziel für uns Forscher lautet: Der Resistenz-Entwicklung von Bakterien immer einen Schritt voraus zu sein.

Antibiotika sind eine der großen Errungenschaften der Medizin. Weil die vorhandenen immer öfter nicht wirken, steht die Weltgemeinschaft vor einer gewaltigen Bedrohung. Ohne wirksame Antibiotika kann jede kleine Wunde oder eine Operation hochriskant werden, weil sich Entzündungen nicht eindämmen lassen. Das Ziel für uns Forscher lautet: Der Resistenz-Entwicklung von Bakterien immer einen Schritt voraus zu sein.

Dazu ist die grenzübergreifende Zusammenarbeit vieler Experten notwendig. Denn Antibiotika müssen nicht nur entwickelt, sondern auch gezielt und sparsam eingesetzt werden – nicht nur beim Menschen, sondern z. B. auch bei Tieren. Dazu hat die Politik Pläne entwickelt, die man nur unterstützen kann.

2016 wurden drei neue Antibiotika zugelassen – und eine weitere Zulassung steht kurz bevor. Weitere 20 Medikamente haben die letzte Phase der klinischen Entwicklung erreicht: Pharma-Forschung hilft auch gegen Antibiotika-Resistenzen.

Der Aufwand zur Erfindung resistenzbrechender Mittel ist jedoch extrem hoch. Damit sie als Reserve lange einsetzbar bleiben, sollen diese Mittel so selten wie möglich verordnet werden. Ein klassisches Geschäftsmodell ist das nicht.

Deshalb ist es gut, dass Deutschland hier vorangeht und gerade erst per Gesetz die Verbesserung der Marktsituation für Antibiotika beschlossen wurde. Aber die internationale Förderung der Antibiotika-Entwicklung muss noch intensiviert werden.

Haben wir Ihre Fragen beantwortet?

Ja? Das freut uns.

Ja? Das freut uns.

Nein? Dann wenden Sie sich doch einfach persönlich an uns. Sie erreichen uns unter

info@vfa.de

Die oben stehende Sammlung von Fragen und Antworten an die forschenden Pharma-Unternehmen können Sie sich auch als PDF-Broschüre herunterladen oder kostenfrei als Print-Broschüre bestellen: vfa-Publikationen

Die oben stehende Sammlung von Fragen und Antworten an die forschenden Pharma-Unternehmen können Sie sich auch als PDF-Broschüre herunterladen oder kostenfrei als Print-Broschüre bestellen: vfa-Publikationen