So sicher sind Arzneimittel

Bis ein Medikament in Deutschland zugelassen wird, hat es im Schnitt zehn bis zwölf Jahre intensiver Forschung, umfangreicher Tests und Prüfungen hinter sich. Nach Erreichen der Marktreife hat - die Fehlschläge eingerechnet - dies durchschnittlich 800 Millionen US-Dollar gekostet. Nur eine von 5 000 Substanzen, die bei ersten Tests interessant erschienen, fällt nicht durch das jahrelange Prüfraster, das die Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit des Arzneimittels gewährleisten soll.

Welcher Stoff könnte wirken?

Aus den vielen Stoffen, die den Forschern aus großen Substanzbibliotheken, aus eigenen Forschungslabors oder aus der Extraktion von Naturstoffen zur Verfügung stehen, wählen die Experten in den Entwicklungsabteilungen die wenigen aus, die die ersten Suchtests (Screening genannt) bestanden haben. Diese unterziehen sie weiteren experimentellen Prüfungen. In Zellkulturen, an isolierten tierischen Organen, in einer Vielzahl biochemischer Versuche und mit Hilfe vieler anderer Methoden wird untersucht, ob die Substanzen die Wirkung haben könnten, die sich die Wissenschaftler erhoffen. Nur wenige von ursprünglich Tausenden von Stoffen, die diesem Screening unterzogen wurden, überstehen diese strenge Auswahl. Sie werden patentiert und weiterentwickelt.

Wie wirkt der Stoff?

An den ausgewählten Stoffen müssen die Forscher genauer untersuchen, wie der Körper sie aufnimmt, wie sie die Funktion der Organe beeinflussen und wie der Körper sie verarbeitet. Sie gehen der Frage nach, wie lange die Wirkung anhält und forschen nach eventuellen giftigen (toxischen) Wirkungen.

Könnte der Stoff toxisch sein?

Wie wird der Stoff im Körper transportiert und abgebaut, wenn er über längere Zeit verabreicht wird, wie es zum Beispiel bei chronischen Erkrankungen nötig ist? Das ist eine der Fragen, die in der vorklinischen Entwicklung beantwortet werden muss. Außerdem untersuchen Toxikologen bei umfassenden Sicherheitsprüfungen, ob und wenn ja, ab welcher Konzentration der Wirkstoff toxisch ist, ob er Nachkommen schädigt oder Veränderungen des Erbguts auslöst. Hierbei sind Tierversuche unumgänglich und auch gesetzlich vorgeschrieben. Der Anteil der Reagenzglasversuche beträgt in der Toxikologie bereits rund 30 Prozent.

Verträgt der Mensch den Stoff?

Drei bis fünf Jahre nach dem Start des Forschungsprojektes testen klinische Pharmakologen zum ersten Mal an freiwilligen und gesunden Personen, ob der Mensch den Wirkstoff verträgt, wie sich der Stoff im Körper verteilt, wie er um- und abgebaut und ausgeschieden wird. Die Untersuchungen auf dieser Entwicklungsstufe, der "Phase I der klinischen Prüfung", geschehen nach sorgfältiger Bewertung aller bisher ermittelten Daten und nachdem die Forscher sich von einer Ethikkommission haben beraten lassen. Sechzig bis achtzig Probanden unterziehen sich jeweils einer solchen Prüfung. Sie werden vorher von einem Arzt umfassend informiert und erhalten eine Aufwandsentschädigung für Zeit und die Unannehmlichkeiten (zum Beispiel Blutentnahmen), die mit der Teilnahme an der Studie verbunden sind. Parallel dazu wird eine passende Darreichungsform (z.B. Tablette, Kapsel, Injektion, Infusion) für den Wirkstoff entwickelt.

Welche Wirkung hat das Arzneimittel bei Kranken?

In der "Phase II der klinischen Prüfung" widmen sich die Forscher ähnlichen Fragen wie in der Phase I, insbesondere der Verträglichkeit. Nunmehr aber wenden sie das neue Arzneimittel bei Kranken an. Sie prüfen, ob bzw. in welcher Dosierung es den gewünschten therapeutischen Effekt hat. Auch auf dieser Stufe nehmen die Patienten freiwillig und nach gründlicher Aufklärung an den Prüfungen teil. Am Ende der Phase II müssen für eine begrenzte Zahl von Patienten (100 bis 500) und eine begrenzte Behandlungsdauer (in der Regel vier bis sechs Wochen) genaue Vorstellungen darüber vorliegen, in welcher Dosierung das Arzneimittel wirksam und verträglich ist.

In der letzten Phase der klinischen Prüfung vor der Zulassung, der "Phase III", erproben Forscher und Ärzte das Arzneimittel an Tausenden von Patienten. In dieser Phase muss die Wirksamkeit endgültig nachgewiesen werden. Das Arzneimittel muss sich als unbedenklich bei längerer Anwendung erweisen. Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind zu dokumentieren.

Zulassung

Waren alle diese Prüfungen erfolgreich, kann der Hersteller bei der zuständigen Behörde, das ist je nach Art des Arzneimittels das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), das PaulEhrlich-Institut (PEI) oder die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) in London, die Zulassung beantragen. Ohne diese darf er das neue Arzneimittel nicht auf den Markt bringen. Liegt die Zulassung vor, im weltweiten Durchschnitt zwölf Jahre nach dem Start des Projektes, steht das neue Medikament den Patienten zur Verfügung.

Therapeutischer Nutzen bedeutet nicht vollkommene Risikofreiheit

Ob eine Substanz therapeutisch wirksam ist oder nicht, lässt sich mit den vorhandenen Daten meist hinreichend belegen. Die vollkommene Risikofreiheit des Präparates ist dagegen nicht nachzuweisen. Die Nachweisgrenze für Nebenwirkungen liegt in klinischen Prüfungen bei einer Häufigkeit von etwa 1:1.000. In den Zulassungsunterlagen können daher lediglich häufig auftretende Nebenwirkungen dokumentiert sein. Evtuell vorkommende seltene Nebenwirkungen müsen dagegen zwangsläufig zunächst fehlen.

Ein zugelassenes Arzneimittel ist also nicht absolut unschädlich oder hundertprozentig sicher, sondern wird nach dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis als unbedenklich eingestuft. Dabei wird der Nutzen für die Patienten gegenüber den Nebenwirkungen abgewogen.

Die ersten Jahre nach der Markteinführung sind für die Arzneimittelsicherheit besonders wichtig: Tausende, Hunderttausende oder sogar Millionen Menschen wenden das neue Medikament an. Wenn seltene Nebenwirkungen existieren, werden sie jetzt auftreten.

Spontanerfassung ist die wichtigste Datenquelle

Ärzte, Apotheker und andere Angehörige von Gesundheitsberufen sowie die Patienten selbst sind nach der Zulassung ständig gefordert, Verdachtsfälle von arzneimittelbedingten Nebenwirkungen zu melden. Diese Meldungen nennt man "Spontanmeldungen". Meldepflichtig sind nach der Markteinführung Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sowie gegebenenfalls Fälle von Arzneimittelmissbrauch.

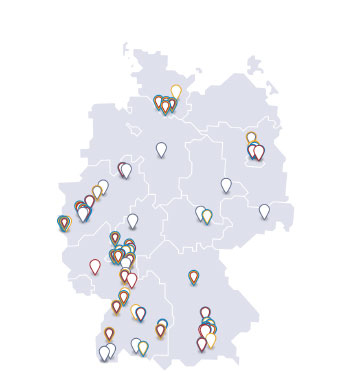

Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Heilpraktiker und andere Angehörige von Gesundheitsberufen können eine Spontanmeldung an drei Ansprechpartner weitergeben:

Mit dem bloßen Weiterreichen von Meldungen ist es jedoch nicht getan. Die Verdachtsfälle müssen durch Arzneimittelsicherheitsexperten des Unternehmens auch wissenschaftlich bewertet werden. Im Falle schwerwiegender Nebenwirkungen müssen Meldung und Bewertung innerhalb von 15 Tagen dem BfArM und dem PEI vorliegen, damit dort ebenfalls im Sinne der Patientensicherheit Maßnahmen zur Vermeidung von Risiken ergriffen werden können. Diese Frist gilt nicht nur für Verdachtsfälle, die in Deutschland auftreten, sondern auch für Verdachtsmeldungen aus dem Ausland.

Sicherheitsprofil wird vervollständigt

Damit seltene Nebenwirkungen bekannt werden, ergreifen Arzneimittelsicherheitsexperten in den Unternehmen zudem die Initiative zur Datengewinnung. Häufig werden Anwendungsbeobachtungen durchgeführt: Der pharmazeutische Hersteller wendet sich an mehrere Ärzte und bittet sie, ihre Erfahrungen und Beobachtungen nach einem vorgegebenen Schema zu protokollieren. Neben den verschiedenen Patientencharakteristika werden Behandlungsergebnis und etwaige unerwünschte Ergebnisse abgefragt. Anschließend stellen die Ärzte ihre Daten anonymisiert zur Verfügung. In der Abteilung Arzneimittelsicherheit des Arzneimittelherstellers werden die sicherheitsrelevanten Daten gesammelt, bewertet und bei Bedarf in Abstimmung mit den Behörden in Arzneimittelsicherheitsmaßnahmen (z.B. Aufnahme von Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Warnhinweisen in die Produktinformation) umgesetzt.

Pharmakoepidemiologische Datenbanken erleichtern die Bewertung

Handelt es sich um einen seltenen und schwerwiegenden Zwischenfall, der in der Datensammlung zum verdächtigen Arzneimittel noch nicht vertreten ist, werden die Arzneimittelsicherheitsexperten in sogenannten pharmakoepidemiologischen Datenbanken recherchieren. Ausgewählte Ärzte stellen standardisierte Daten zur Verfügung, die nicht nur unerwünschte Ereignisse, sondern komplette Krankengeschichten von Patienten einschließlich der verordneten Medikamente dokumentieren. Hierüber können Krankheitsgeschichten miteinander verglichen und analysiert werden, ob nach dem gegenwärtigen Stand des Wissens das verdächtige Arzneimittel für die gemeldete unerwünschte Wirkung verantwortlich ist oder nicht.

Der Stufenplan zur Abwehr von Arzneimittelrisiken

Ob Spontanerfassung, Anwendungsbeobachtung oder spezielle Sicherheitsstudien - jeder Hinweis auf Nebenwirkungen wird aufgezeichnet, verfolgt und dazu genutzt, das Sicherheitsprofil des Arzneimittels zu komplettieren.

Auf Grundlage dieser Aufzeichnungen erstellen Arzneimittelsicherheitsexperten regelmäßig Berichte für das BfArM. Solche Berichte müssen in den ersten zwei Jahren nach Zulassung halbjährlich, in den folgenden drei Jahren jährlich und danach alle fünf Jahre an die Behörde geliefert werden.

Beim BfArM entstehen auf diese Weise große Datenmengen. Jährlich werden inzwischen rund 150.000 Spontanmeldungen erfasst. Mitarbeiter der Behörden prüfen sie im Hinblick auf eine mögliches Arzneimittelrisiko. Ihre Erkenntnisse leiten sie an die zuständigen internationalen Gremien weiter. Auf nationaler Ebene finden mindestens zweimal jährlich Routinesitzungen mit Vertretern aller Institutionen und Verbände statt, die sich mit dem Thema Arzneimittelsicherheit auseinander zu setzen haben.

Wenn eingegangene Meldungen oder andere Informationen der Behörde auf die Möglichkeiten von schweren Arzneimittelrisiken hinweisen, handeln die Experten nach einem festgelegten Stufenplan:

In der Stufe I werden die betroffenen pharmazeutischen Unternehmer zunächst aufgefordert, zu dem vermuteten Arzneimittelrisiko weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie werden im nationalen und internationalen Austausch ausgewertet.

Erhärtet sich während des Informationsaustausches oder aufgrund anderer Daten der Verdacht auf ein gesundheitliches Risiko, kann die Stufe II ausgerufen werden. Die betroffenen pharmazeutischen Unternehmer werden aufgefordert, zu detaillierten Fragen Stellung zu nehmen oder müssen bei akuten Risiken per Bescheid angeordnete Maßnahmen umsetzen. Diese können bis zur Aussetzung bzw. dem Widerruf der Zulassung und dem Rückruf des Arzneimittels reichen.